I. Die Justiz im Nationalsozialismus

Das „Dritte Reich“ hinterließ nicht nur unsägliches menschliches Leid, eine zerstörte politische Kultur und Städte in Trümmern. Zu den Hinterlassenschaften zählte auch ein von jeglichen rechtsstaatlichen Grundsätzen entkleidetes Recht und eine Justiz, die den zahllosen Formen der Unterdrückung, des Terrors und der „Ausmerzung“ nicht nur nichts entgegengesetzt, sondern sie selbst maßgeblich betrieben hatte. Nicht nur die Richter des Volksgerichtshofes, der Sonder- und Militärgerichte, sondern nahezu alle Bereiche der Justiz einschließlich der Zivilgerichtsbarkeit waren nur allzu bereit, ihren Beitrag zur Stützung der NS-Gewaltherrschaft zu leisten. Bereitwillig war die Mehrzahl der Richter den sogenannten Richter-Leitsätzen gefolgt, die Reichsjuristenführer Hans Frank im Januar 1936 aufgestellt hatte. Darin hatte Frank von den deutschen Richtern gefordert, sich widerspruchslos in den Dienst des NS-Staates zu stellen, die Rechtsquellen in dessen Sinne auszulegen und alle Entscheidungen und Äußerungen des „Führers“ ohne Prüfung als geltendes Recht zu akzeptieren. Es sei an den Richtern, so Frank, auf dem Boden der nationalsozialistischen Rechtsanschauung stehend „die konkret völkische Gemeinschaftsordnung zu wahren, Schädlinge auszumerzen, gemeinschaftswidriges Verhalten zu ahnden und Streit unter Gemeinschaftsgliedern zu schlichten“.[1]

Die von der Justiz mitgetragene Rechtsdoktrin des NS-Staates hat Ernst Fraenkel in seiner bis heute wegweisenden Studie Der Doppelstaat mit der Bezeichnung „Maßnahmenstaat“ auf den Begriff gebracht.[2] Dessen rechtstechnischer Kern bestand darin, sämtliche Rechtsgarantien des Einzelnen sowie aller politischen und sozialen Kräfte zur Disposition zu stellen und den Zielen der Staatsführung zu unterwerfen, die damit nach Belieben über Leben, Freiheit und Eigentum der Menschen verfügen konnte. Mit der „Notverordnung zum Schutz von Volk und Staat“ vom 28. Februar 1933, der sogenannten Reichstagsbrandverordnung, schaffte sich das Regime eine Grundlage, schrankenlos intervenieren zu können. Es ist in der Forschung mittlerweile unbestritten, dass die deutsche Richterschaft diesen Forderungen und den damit an sie gestellten Erwartungen weitestgehend nachkam. Sie ließ es zu, dass ihr die Rechtskontrolle über die Exekutive genommen wurde und sie setzte – oftmals im vorauseilenden Gehorsam – das Prinzip der Rassendiskriminierung um.[3] Noch vor Verabschiedung des „Gesetzes zum Schutze des deutschen Blutes und der Ehre“ im September 1935 billigten Gerichte in zahlreichen Entscheidungen, dass Standesbeamte die Eheschließung zwischen Juden und „Deutschblütigen“ verweigerten.[4] Wiederholt lehnten Zivilgerichte die Anwendung des Mieterschutzgesetzes auf jüdische Mieter ab und gestanden den Vermietern das Recht zur fristlosen Kündigung zu.

Dabei waren sich die Gerichte des offenen Rechtsbruchs voll bewusst. So führte beispielsweise das Landgericht Berlin in einer Entscheidung aus dem Jahr 1938 aus, dass mietrechtliche Fragen in Bezug auf jüdische Mieter nicht durch Auslegung des geltenden Mietschutzgesetzes gelöst werden könnten, da es sich um eine weltanschauliche Frage handle.[5] Als „Soldaten des Rechts“, wie es der Präsident des berüchtigten Volksgerichtshofes Roland Freisler ausdrückte, entwickelten Richter und Staatsanwälte ein beträchtliches Maß an Eigeninitiative und weiteten beispielsweise die gegen Juden gerichtete Gesetzgebung noch über den Wortlaut der Paragraphen aus. So wurde bei Anwendung des sogenannten „Blutschutzgesetzes“ der Begriff „Geschlechtsverkehr“ für jüdische Angeklagte auf Küsse und Umarmungen ausgeweitet und auch der Begriff des „Gewohnheitstäters“ zu Ungunsten der Angeklagten auf unzulässige Weise ausgedehnt.[6]

General Hermann Reinecke (1888–1973), der Präsident des Volksgerichtshofes Roland Freisler (1893–1945) und Oberreichsanwalt Ernst Lautz (1887–1977; v.l.n.r.) bei dem Prozess nach dem 20. Juli 1944 im August 1944. Im selben Raum des Kammergerichts Berlin fand im April 2012 das Eröffnungssymposium der vom Bundesjustizministerium beauftragten Wissenschaftlichen Kommission zur Aufarbeitung der NS-Vergangenheit statt.

Bild: Bundesarchiv, Bild 151-39-23, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Die deutsche Justiz fügte sich ein in das System institutionalisierter Rechtlosigkeit und staatlich sanktionierter Willkür und machte sich damit zum Instrument rechtlich ungehinderter Durchsetzung der Machtinteressen des Regimes und damit zu seinem Handlanger.[7]Wie eng Justiz und nationalsozialistischer Herrschaftsapparat miteinander verwoben waren und welche Ausmaße das justizielle Unrecht angenommen hatte, lässt bereits ein Blick auf die mindestens 35.000 Todesurteile erahnen, die in den zwölf Jahren der NS-Herrschaft von deutschen Gerichten verhängt wurden.[8] Spuren von Verweigerung und Widerstand finden sich unter den Justizjuristen – also den im staatlichen Justizdienst stehenden Juristen – nur selten. So etwa im Falle des Wuppertaler Gerichtsassessors Martin Gauger, der 1934 als Christ den Eid auf Hitler verweigert hatte[9] oder des Brandenburger Amtsgerichtsrats Lothar Kreyßig, der – ebenfalls aus christlicher Überzeugung – gegen die NS-„Euthanasie“ protestierte.[10] Nur wenige Richter bezogen offen Position gegen die NS-Politik, stattdessen ließ die übergroße Mehrheit keine Distanz zum „Dritten Reich“ erkennen.[11] Damit hat gerade die Instanz, der die Bewahrung der Rechtsordnung oblag, deren Verfall nicht nur nicht verhindert, sondern unterstützt und vorangetrieben. Richter und Staatsanwälte haben zur Etablierung und Festigung des nationalsozialistischen Unrechtsstaates mit beigetragen – es waren Juristen, die am Unrechtssystem aktiv mitgewirkt haben.

II. Der Umgang mit der NS-Justiz in der frühen Nachkriegszeit

Nach dem Zusammenbruch des „Dritten Reichs“ wurden von den Besatzungsmächten zunächst die Gerichte geschlossen, die NS-Gesetze außer Kraft gesetzt und die bekannten Nationalsozialisten und hohen Funktionsträger in Arrest genommen. Bereits Wochen vor der endgültigen Befreiung Europas vom Nationalsozialismus hatten sich die Siegermächte auf der Konferenz von Jalta (4.–11. Februar 1945) auf eine rigorose Beseitigung der institutionellen Hinterlassenschaften des NS-Regimes sowie aller „nazistischen und militärischen Einflüsse aus öffentlichen Einrichtungen, dem Kultur- und Wirtschaftsleben des deutschen Volkes“ geeinigt. Das gemeinsame Ziel war nichts weniger als die vollständige Vernichtung des „deutschen Militarismus und Nazismus“ durch einen umfassenden politischen Reinigungsprozess.[12]

Die Entfernung von Personen aufgrund ihrer politischen Vergangenheit und – zumindest in den westlichen Besatzungszonen – ihre Ersetzung durch neue, demokratisch gesinnte und zuverlässige Führungsschichten war jedoch keine juristische, sondern eine politische Entscheidung. Als solche war sie mitunter realpolitischen Zweckmäßigkeiten der Besatzungspolitik unterworfen. Insbesondere in der britischen Besatzungszone wurde der Sicherung der Versorgung der Bevölkerung und der Aufrechterhaltung der öffentlichen Verwaltung Vorrang vor der politischen Säuberung eingeräumt. Um das wirtschaftliche und soziale Leben am Laufen zu halten, sah sich die britische Militärbehörde auch in der Entnazifizierung zu Konzessionen gezwungen. So wurden „lebenswichtige Bereiche“ der Wirtschaft, wie der Kohlebergbau und die Landwirtschaft, später auch die Ärzteschaft, von der Entnazifizierung ausgenommen.[13] Auch die Strafrechtspflege war einer dieser Bereiche, sollte sie doch helfen, die öffentliche Ordnung aufrecht zu erhalten. Bereits im Juni 1945 wurden die ersten Gerichte wieder eröffnet, in der britischen Zone wurden acht Oberlandesgerichtspräsidenten eingesetzt und in der US-Besatzungszone wurde mit der Bildung von Länderregierungen und Justizministerien begonnen.[14]

Die zunächst noch strengen Vorschriften über die Wiedereinsetzung von Justizjuristen wurden bereits im Oktober 1945 durch eine 50-Prozent-Regelung – die sogenannte Huckepack-Klausel – abgeschwächt, derzufolge mit jedem unbelasteten Juristen ein Richter, der durch Mitgliedschaft in der NSDAP oder einer ihrer Nebenorganisationen formal belastet war, wieder eingestellt werden konnte.[15] Da auch unter Verwendung reaktivierter, bereits vor 1933 pensionierter Richter und mit der Beschäftigung von Rechtsanwälten als Teilzeitrichter die eklatanten Personalprobleme der Justiz nicht zu lösen waren, wertete die britische Militärregierung zunächst jene Juristen, die nach 1937 der Partei beigetreten waren, ebenso wie die Wehrmachtsrichter als unbelastet. Im Juni 1946 ließ sie schließlich die Beschränkungen fallen – nun konnten alle Juristen verwendet werden, sofern sie das Entnazifizierungsverfahren durchlaufen hatten.

Die Entnazifizierung der Deutschen war eine organisatorische Mammutaufgabe: ehemalige Mitglieder der NSDAP und ihrer Gliederungen stehen vor der US-Militär-Behörde in Berlin-Zehlendorf zur Entnazifizierung an (Foto von 1949).

Bild: Bundesarchiv, Bild 183-M0903-325/Otto Donath, Wikimedia Commons , CC BY-SA 3.0

Inzwischen hatte sich die politische Gesamtsituation in Deutschland im Zuge der sich anbahnenden Ost-West-Konfrontation gewandelt. Die von den USA dominierte Politik der Westmächte tendierte zunehmend dahin, die Privatwirtschaft wieder zu stabilisieren. Angesichts der hohen Kriminalitätsrate in den ersten Nachkriegsjahren kehrten in den westlichen Besatzungszonen alsbald die meisten vormaligen NS-Justizjuristen, die von den Alliierten in den ersten Nachkriegsmonaten suspendiert oder interniert worden waren, oft nach nur wenigen Monaten wieder an die Gerichte zurück. In den Wirren der Nachkriegszeit glaubten die westlichen Besatzungsmächte, angesichts des durch die Suspendierung der „Parteigenossen“ entstandenen eklatanten Personalmangels eine funktionierende Rechtspflege nicht gewährleisten zu können. Bald amtierten wieder Tausende von ehemaligen NS-Juristen in der Justiz und Verwaltung.

Als die reaktivierten Richter aus der Weimarer Zeit endgültig in den Ruhestand entlassen wurden, strömten in nennenswerter Zahl großzügig entnazifizierte ehemalige Sonderrichter und SA-Mitglieder nach. Bereits 1948 waren 30 Prozent der Gerichtspräsidenten und 80 bis 90 Prozent der Landgerichtsdirektoren und Landgerichtsräte der britischen Besatzungszone ehemalige NSDAP-Mitglieder. Etliche waren vor der weitaus rigideren Entnazifizierungspolitik in der sowjetischen Besatzungszone in den Westen, und wegen der großzügigen Einstellungspraxis insbesondere nach Niedersachsen geflohen. Auch in den anderen westlichen Besatzungszonen ergab sich ein ähnliches Bild. Im Sinne einer Entpolitisierung der Justiz machte die Militärregierung jedoch die Auflage, dass Richter und Staatsanwälte weder einer politischen Partei noch einer Gewerkschaft angehören durften.[16]

In der Zeit vom 14. Februar bis 4. Dezember 1947, als bereits zahlreiche ehemalige NS-Justizjuristen aufgrund von Ausnahmeregelungen und der folgenden Aufhebung der beruflichen Beschränkungen nach durchlaufener Entnazifizierung wieder im Dienst standen, führte die US-Besatzungsmacht in Nürnberg einen Prozess gegen führende Repräsentanten des nationalsozialistischen Justizapparates. Ziel des sogenannten Juristenprozesses – einem von zwölf Nachfolgeverfahren des 1945/46 abgehaltenen Prozesses gegen die Hauptkriegsverbrecher – war neben der Aburteilung von Einzelpersonen die „Demaskierung des juristischen Herrschaftsapparates als Säule des NS-Terrorregimes und als kriminelles Institut in sich“. Das Verfahren sollte die „Entartung des Justizsystems und seine Verwandlung in ein Instrument der Diktatur“ dokumentieren und die Weltöffentlichkeit und die Bevölkerung in Deutschland über das NS-Unrechtssystem aufklären.[17] Zugleich sollte das Urteil aber auch dem Juristenstand die Chance bieten, über die justizförmigen Verbrechen zu reflektieren.[18]

Blick auf die Anklagebank während des Nürnberger Juristenprozesses 1947. 14 Urteile wurden gefällt, die von Freispruch in vier Fällen bis lebenslanger Haft in ebenfalls vier Fällen reichten. Bereits zehn Jahre nach dem Urteilsspruch befanden sich alle Verurteilten wieder auf freiem Fuß.

Bild: USHMM/John W. Mosenthal, Photograph #16793

Der erste Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher hatte noch eine gewisse positive Rezeption in der deutschen Öffentlichkeit erfahren, was wohl nicht zuletzt dem Umstand geschuldet war, dass zu diesem Zeitpunkt die justiziellen und beamteten Stützpfeiler des NS-Regimes durch die Entlassung von 53.000 Beamten institutionell weitestgehend ausgeschaltet waren.[19] Zur Zeit des Juristenprozesses hielten sich die „legitimierenden und entlegitimierenden Positionen einer juristischen Aufarbeitung“ jedoch bereits die Waage.[20] Der Oberste Gerichtshof der britischen Zone sprach den Trägern der NS-Judikatur mit Verweis auf die fehlende Unabhängigkeit der Justiz zur Zeit des Nationalsozialismus das Recht auf Anwendung des Richterprivilegs nach Paragraph 336 Strafgesetzbuch (StGB) zu und wollte Richter und Staatsanwälte bei Begehung einer Straftat wie einfache Kriminelle behandelt sehen.[21]

Als Reaktion auf den Nürnberger Juristenprozess begannen große Teile der deutschen Justiz, ihre Rolle im „Dritten Reich“ zu verklären. Die Juristen wiesen eine Mitverantwortung an den NS-Verbrechen von sich, indem sie die Schuld an den begangenen Verbrechen außerhalb ihres Berufsstandes suchten und sie entsprechend der Haupttäterthese den politischen Spitzen des Regimes anlasteten.[22] In Justiz und Rechtslehre etablierte sich zunehmend eine Position, die Recht und Rechtsprechung der NS-Zeit uneingeschränkt für gültig und verbindlich ansah. Dies verdeutlicht eindringlich eine Entscheidung des Landgerichts Offenburg, das das Verfahren gegen einen der Mörder von Reichsfinanzminister Matthias Erzberger, den ehemaligen Marineoffizier Heinrich Tillessen, mit Rückgriff auf die am 21. März 1933 ergangene Amnestie für „im Kampfe für die nationale Erhebung des deutschen Volkes“ begangene Straftaten am 10. September 1946 einstellte. Das Landgericht hielt die Amnestie der Nationalsozialisten für „rechtsgültig“ – die Tat sei, so das Gericht, „aus übereifriger Vaterlandsliebe“ begangen worden.[23] Zwar wurde das Urteil von der französischen Militärverwaltung aufgehoben, doch illustriert die Entscheidung eine von weiten Teilen der deutschen Justiz geteilte Haltung.[24]

III. Die Rückkehr belasteter NS-Juristen in den fünfziger Jahren

Eine Schlüsselrolle in der Exkulpation der NS-Justiz kommt einem zwischen 1951 und 1956 geführten Prozess gegen mehrere SS-Juristen zu, unter ihnen der ehemalige Ankläger Walter Huppenkothen und der ehemalige Vorsitzende Richter Otto Thorbeck, unter deren Regie noch im April 1945 zwei Standgerichtsverfahren gegen die Widerstandskämpfer Hans von Dohnanyi, Dietrich Bonhoeffer, Admiral Wilhelm Canaris, General Hans Oster, Ludwig Gehre und Karl Sack durchgeführt worden waren, die allesamt mit dem Todesurteil endeten.[25] Den Angeklagten des bürgerlichen Widerstands waren keine Verteidiger gewährt oder beigeordnet worden, ein Protokollführer wurde nicht hinzugezogen und als Beisitzer fungierten die Kommandanten der Konzentrationslager Sachsenhausen und Flossenbürg, wo die Standgerichts-Verfahren durchgeführt wurden. Zudem wurden die Angeklagten vor dem Verfahren misshandelt: der nach einer Diphterieerkrankung teilweise gelähmte Reichsgerichtsrat von Dohnanyi wurde auf einer Bahre vor das Standgericht getragen. Die erwartungsgemäß ergangenen Todesurteile wurden ohne Einholung einer formellen Urteilsbestätigung am 9. April 1945 vollstreckt. Dabei wurden die Verurteilten auf besonders entwürdigende Weise hingerichtet, indem sie im Morgengrauen vollkommen nackt erhängt wurden.[26]

Hier wurde Hans von Dohnanyi kurz vor Kriegsende hingerichtet: der Appellplatz und Standort des Galgens (umrahmt durch den schwarzen Block im Vordergrund) im ehemaligen Konzentrationslager Sachsenhausen in Oranienburg bei Berlin (Foto vom Oktober 2012).

Bild: Christian Mentel

Am 16. Februar 1951 bestätigte das Landgericht München I gemäß der allgemeinen Legitimation des NS-Normengefüges das Urteil gegen die Widerstandskämpfer. Die Münchner Richter entschieden, dass die Taten der Angeklagten „nach dem damaligen Rechtszustand die Tatbestände des Hoch- und Landesverrates oder des Feindverrats“ erfüllten und man die „gegen sie ergangenen sechs Todesurteile für rechtens halten“ müsse.[27] Der Bundesgerichtshof hob dieses Urteil des Landgerichts mit Verweis auf die grobe Verletzung der Verfahrensregeln durch das Standgericht auf und verwies den Fall zurück an das Münchner Gericht. Das Schwurgericht München sprach Huppenkothen und Thorbeck jedoch erneut frei und erklärte die massiven Verfahrensverstöße und die Rechtlosstellung der Angeklagten vor dem SS-Standgericht für nicht relevant. Das Gericht entschied, dass die gegen die Widerstandskämpfer gefällten Todesurteile „dem damaligen Stande von Gesetzgebung und Rechtsprechung“ entsprochen hätten.[28]

Mit Entscheidung vom 30. November 1954 wurde auch dieses Urteil vom Bundesgerichtshof (BGH) in einer Revisionsentscheidung aufgehoben. Das Verfahren wurde nun an das Schwurgericht Augsburg verwiesen, das in seinem Urteil vom 25. Oktober 1955 Huppenkothen und Thorbeck wegen Beihilfe zum Mord zu sieben und sechs Jahren Zuchthaus verurteilte. Doch auch das Augsburger Gericht gestand dem SS-Standgericht zu, „minimalen Zulässigkeitserfordernissen entsprochen zu haben“, da die „in Sachsenhausen-Oranienburg und in Flossenbürg verkündeten Urteile als solche mit den zum Zeitpunkt ihrer Erlassung vorhandenen gesetzlichen Vorschriften hinsichtlich ihres formellen Zustandekommens noch in einer gewissen Übereinstimmung standen“.[29] Mit Entscheidung vom 19. Juni 1956 hob der Bundesgerichtshof das Augsburger Urteil teilweise auf und sprach Richter Thorbeck, den Vorsitzenden des SS-Standgerichts Flossenbürg, frei, der Anklagevertreter Huppenkothen wurde wegen der fehlenden Urteilsbestätigung zu sechs Jahren Zuchthaus verurteilt. Hatte der BGH in seinen vorangehenden Entscheidungen die Rechtsprechung der NS-Justiz entlegitimiert, so hatte er seine Position im Hinblick auf die NS-Judikatur innerhalb von nur wenigen Jahren ins Gegenteil verkehrt.[30]

Die Gründe für die BGH-Entscheidung sind vielfältig; als einer der wichtigsten muss aber wohl der Umstand angesehen werden, dass 1956, im Jahr der Entscheidung, 80 Prozent der Richter des BGH zuvor in der NS-Judikatur tätig gewesen waren.[31] So war Ernst Mantel, einer der an der Entscheidung beteiligten Richter, zuvor Beisitzer am Sondergericht München und später als Oberkriegsgerichtsrat in der NS-Militärjustiz tätig. Ein anderer, Ludwig Martin, war bis 1945 bei der Reichsanwaltschaft beschäftigt gewesen.[32] In einer Zeit, die von der Wiederverwendung ehemaliger Funktionsträger der Verwaltung des untergegangenen NS-Staates geprägt war, entsprach das Urteil den vielfältigen Abwehrreaktionen gegen die Aufarbeitung der staatlichen Funktionsmechanismen des „Dritten Reichs“. Dem entspricht auch, dass das Urteil des BGH vom 19. Juni 1956 seinerzeit nicht in die amtliche Entscheidungssammlung aufgenommen und in der Strafrechtslehre nicht kritisch thematisiert wurde. Auch der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland äußerte sich nicht zu dieser rückwirkenden Legitimierung des Todesurteils gegen den evangelischen Pastor Dietrich Bonhoeffer und die anderen Widerständler.[33]

Quellen: Wikimedia Commons; Wikimedia Commons

Die Wiederkehr ehemaliger NS-Justizjuristen war jedoch nicht auf den Bundesgerichtshof beschränkt. Nach Inkrafttreten des mit großer Mehrheit vom Deutschen Bundestag verabschiedeten Artikels 131 des Grundgesetzes im Jahre 1951, der ehemaligen Staatsbediensteten einen Anspruch auf Wiedereinstellung einräumte, waren Tausende ehemaliger NS-Justizjuristen in den Justizdienst zurückgekehrt. Dies führte zu der paradoxen Situation, dass in der ersten Hälfte der 1950er Jahre der Anteil an ehemaligen NSDAP-Mitgliedern an der Richterschaft an manchen Gerichten in Westdeutschland höher lag als 1939,[34] eine Tatsache, die bald zum Gegenstand des deutsch-deutschen Sonderkonfliktes werden sollte.

Listen über die in der westdeutschen Justiz wiederverwendeten ehemaligen NS-Juristen lagen dem Ost-Berliner Ausschuss für Deutsche Einheit bereits seit Mitte der 1950er Jahre vor. Unterstützt von polnischen und tschechoslowakischen Stellen hatte der Ausschuss Material über Kriegs- und NS-Verbrecher in der Bundesrepublik zusammengetragen und dies seit Mai 1957 in zahlreichen Broschüren im Rahmen der sogenannten „Blutrichter“-Kampagne[35] mit dem Ziel veröffentlicht, die Bundesrepublik als militaristischen und revanchistischen Staat zu diskreditieren und das öffentliche Bild der antifaschistischen DDR als das einzige antifaschistische Deutschland im In- und Ausland zu etablieren. Die zu diesem Zwecke zusammengestellten Propagandabroschüren enthielten Namenslisten und Faksimiles aus Personalakten des Reichsjustizministeriums und von Verhandlungsprotokollen der nationalsozialistischen Sondergerichte.[36] Die westdeutschen Justizbehörden reagierten zunächst verhalten auf die ostdeutschen Vorwürfe und betonten wiederholt deren Haltlosigkeit, nur in Einzelfällen wurden betroffene Juristen vertraulich um Stellungnahme gebeten. Eine wahrnehmbare Reaktion auf die Kampagne blieb in der Bundesrepublik zunächst aus.

IV. Gesellschaftliche Initiativen als Motor der NS-Aufarbeitung

In den nachfolgenden Jahren begann sich das vergangenheitspolitische Klima in Westdeutschland jedoch zu wandeln. Ereignisse wie der Ulmer Prozess gegen die Einsatzgruppe Tilsit im Jahre 1958 und die damit einhergehende Einrichtung der für Ermittlungen zu NS-Verbrechen zuständigen Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen in Ludwigsburg, verschiedene KZ-Prozesse und einzelne Skandale um wieder amtierende ehemalige Funktionsträger des „Dritten Reichs“, antisemitische und neonazistische Vorfälle in der Bundesrepublik, sowie eine in weiten Teilen der westeuropäischen Medienöffentlichkeit als ungenügend empfundene strafrechtliche Verfolgung von NS-Verbrechen und Neonazismus[37] hatten dazu geführt, dass auch die Frage der Vergangenheit staatlicher Funktionsträger zunehmend kritisch betrachtet wurde.

Einen beträchtlichen Schub erhielt die öffentliche Thematisierung der NS-Vergangenheit mit der Jahreswende 1959/60 als Reaktion auf eine Welle antisemitischer Zwischenfälle im gesamten Bundesgebiet, an deren Beginn die Schändung der Kölner Synagoge zu Weihnachten 1959 stand. Die sogenannte antisemitische „Schmierwelle“ oder „Hakenkreuzwelle“ hatte in Deutschland und im europäischen Ausland für Empörung gesorgt,[38] zugleich geriet die Bundesregierung wegen der NS-Vergangenheit einiger ihrer Minister und Staatssekretäre (Hans Globke, Theodor Oberländer, Hans Seebohm) immer stärker unter Druck.[39]

Als einige Studierende des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes (SDS) im November 1959 in Karlsruhe eine Wanderausstellung mit dem Titel „Ungesühnte Nazijustiz“ eröffneten und mit aus osteuropäischen Archiven stammenden Fotokopien von Verhandlungsprotokollen und Todesurteilen bislang ungesühnte NS-Justizverbrechen dokumentierten, trafen sie auf eine Öffentlichkeit, deren Aufmerksamkeit für das Thema Nationalsozialismus bereits durch die umfassende Berichterstattung über die Prozesse der ausgehenden 1950er Jahre geweckt war.[40] Die Besucher der in den Jahren 1959 bis 1962 präsentierten Wanderausstellung mussten erkennen, dass zahlreiche ehemalige NS-Richter, die Menschen beispielsweise wegen geringfügigen Diebstahls zum Tode verurteilt hatten, nach dem Krieg erneut eine ihrer früheren Stellung entsprechende oder gar höhere Position im Justizdienst der Bundesrepublik einnahmen. Die bundesdeutsche Presse berichtete ausführlich über die Ausstellung, insbesondere dann, wenn lokale Justizjuristen betroffen waren, wie Oberlandesgerichtsrat Alfred Seitz, Bundesrichter Arthur Christoph, der Staatsanwalt der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe Ludwig Berner, Oberamtrichter Johann Dannegger, Staatsanwalt Karl-Heinz Domann, Amtsgerichtsrat Claassen in West-Berlin oder Landgerichtsdirektor Bodenstein und Landgerichtsrat Sperrhake in Tübingen.[41]

Plakat zur Wanderausstellung „Ungesühnte Nazijustiz“ in West-Berlin im Frühjahr 1960. Die Ausstellung gilt als Zäsur in der Auseinandersetzung der bundesdeutschen Gesellschaft mit der NS-Vergangenheit, wobei den Initiatoren zunächst mehrheitlich vorgeworfen, im Dienste der DDR-Propaganda zu stehen.

Quelle: Privatbesitz

Vorwürfe, die den Umgang des westdeutschen Staates und seiner Verwaltung mit der NS-Vergangenheit kritisierten oder die vermeintliche Distanz ihrer Funktionsträger zum nationalsozialistischen Regime in Frage stellten, konnten nun nicht mehr länger nur ignoriert werden. Das Bundesjustizministerium sah sich dazu veranlasst, einen seiner Ministerialdirigenten mit der Überprüfung der insbesondere von Seiten der DDR gegen Richter und Staatsanwälte erhobenen Vorwürfe zu beauftragen. Dieser war jedoch selbst vormals als Richter am Reichsgericht und ab 1943 als Generalrichter in Dänemark tätig gewesen[42] – ein eindringliches Beispiel auch für die personelle Problematik des Ministeriums als Folge der bereitwilligen Integrationspolitik der vorangehenden Jahre.

Angesichts der großen öffentlichen Aufmerksamkeit im In- und Ausland sahen sich nun auch die Landesjustizverwaltungen, das Bundesjustizministerium und die Rechtsausschüsse der Länderparlamente und des Bundestages zum Handeln gezwungen. Unter anderem anhand der von den Studierenden im Rahmen der Ausstellung „Ungesühnte Nazijustiz“ gesammelten Dokumente wurde die Frage des Umgangs mit den politisch belasteten ehemaligen NS-Justizjuristen im Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages behandelt. Im Januar 1960 hatte der SDS Strafanzeigen gegen 43 wieder amtierende Richter wegen Rechtsbeugung in Tateinheit mit Totschlag erstattet. Die zahlreichen Ermittlungsverfahren wurden in den Rechtsausschüssen der Landtage behandelt und gaben dort Anlass zu Debatten über Konsequenzen für die Personalpolitik auf Landesebene. Unter Federführung des Bundesjustizministeriums, beraten durch den Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages, den Rechtsausschuss des Bundesrates und die Länderkommission wurde schließlich ein Gesetzesentwurf erarbeitet, der eine Regelung im Rahmen des zur Verabschiedung anstehenden Richtergesetzes vorsah und auf eine einvernehmliche Pensionierung der Betroffenen mit deren Einverständnis abzielte.[43]

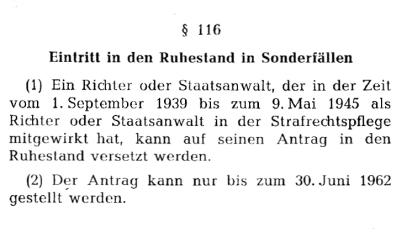

Mit Paragraph 116 des Deutschen Richtergesetzes (DRiG) vom 8. September 1961 wurde den Richtern, die während des Krieges in der Strafrechtspflege mitgewirkt hatten, die Möglichkeit eines freiwilligen vorzeitigen Eintritts in den Ruhestand unter Belassung ihrer Versorgungsbezüge gegeben. Denjenigen, die unverantwortliche Todesurteile mitgefällt hatten, von der Möglichkeit des vorzeitigen Ruhestandes aber bis Ende Juni 1962 keinen Gebrauch machen würden, drohte der Bundestag mit Amtsverlust durch eine Grundgesetzänderung.[44] Die Auseinandersetzung um die wieder amtierenden Richter und Staatsanwälte schien mit der Verabschiedung des Paragraph 116 DRiG zumindest für die Landesjustizverwaltungen vorerst gelöst.

Der entscheidende Passus: Paragraph 116 des Deutschen Richtergesetzes vom 8. September 1961.

Quelle: Bundesgesetzblatt

Am 1. Juli 1962 lief die Frist für die Anträge auf freiwillige vorzeitige Pensionierung ab. Die Regelung hatte dem Zweck gedient, mit der Erblast der NS-Vergangenheit fertig zu werden und die Glaubwürdigkeit der Justiz wiederherzustellen. Sie erwies sich jedoch als relativ erfolglos. Im September 1962 gab der Bundesjustizminister bekannt, dass 149 Richter und Staatsanwälte vorzeitig in Pension gegangen seien, nur in zwölf Fällen hätten sich die betreffenden Juristen geweigert.[45] Noch in den Beratungen zum Richtergesetz war der Rechtsausschuss des Bundestags von lediglich 40 bis 60 Betroffenen ausgegangen.[46] Bereits einen Tag nach Ablauf der Antragsfrist veröffentlichten die ostdeutschen Behörden eine weitere Broschüre, aus der hervorging, dass der erst drei Monate zuvor zum Generalbundesanwalt berufene Wolfgang Immerwahr Fränkel während des Nationalsozialismus als Abteilungsleiter bei der Reichsanwaltschaft tätig gewesen war und in zahlreichen Fällen Nichtigkeitsbeschwerde gegen Urteile des Reichsgerichts eingereicht hatte. In mindestens 44 Fällen hatte er die Umwandlung hoher Zuchthausstrafen in Todesurteile bewirkt. Unmittelbar nach Erscheinen der Broschüre wurde Fränkel seines Amtes enthoben.[47]

V. Der Umgang mit der NS-Justiz in der Rechtswissenschaft

Vom Paragraphen 116 DRiG nicht betroffen waren zahlreiche ehemalige NS-Justizjuristen, die nicht in den Justizdienst, sondern an die juristischen Fakultäten zurückgekehrt waren, wo sie den Nachwuchs prägten.[48] Ende der 1960er Jahre gehörten sie zu jenen, gegen die sich der Zorn der Studentenbewegung richtete. Im Januar 1969 griffen Kölner Studierende die Jahre zuvor gezeigte Wanderausstellung „Ungesühnte Nazijustiz“ wieder auf und stellten die Kopien von Verhandlungsprotokollen und Todesurteilen der NS-Sondergerichtsverfahren, ergänzt um Material über die NS-Vergangenheit von Kölner Jura-Professoren, im Wandelgang der Universität Köln aus. Die Universitätsleitung reagierte scharf auf die Aktion, ließ das Gebäude von der Polizei räumen und erklärte, die Ausstellung diene dem Zweck, „das Vertrauen in Rechtswissenschaft und Rechtsprechung zu erschüttern und damit auf die Beseitigung der rechtsstaatlichen Grundordnung hinzuarbeiten“.[49]

Unter solchen Vorzeichen verwundert es nicht, dass auch die Forschung erst spät einen Beitrag zur kritischen Aufarbeitung der NS-Justiz leistete. Zwar hatten deutsche Emigranten bereits vor 1945 erarbeitete Analysen zum nationalsozialistischen Rechtssystem vorgelegt,[50] doch war die Sicht auf die NS-Judikatur lange von der Studie Der Richter im Dritten Reich (1959) des Bonner Landgerichtsdirektors Hubert Schorn geprägt. Schorn hatte sein Buch mit tatsächlichen oder vorgeblichen Widerstandshandlungen von Richtern im „Dritten Reich“ gefüllt und behauptet, der Richterstand habe sich „in seiner überwiegenden Mehrheit“ dem System widersetzt. Bei den von ihm angeführten „richterlichen Blutzeugen“[51] handelte es sich jedoch entweder um Rechtsanwälte oder ermordete jüdische Richter. Die Richter, so Schorn, hätten in der „Anwendung des ungerechten Gesetzes keine Ausweichmöglichkeit“ gehabt, ein Richter habe bei „Ablehnung sein eigenes Leben“ gefährdet.[52] Ähnlich argumentierte noch 1968 der ehemalige Vorsitzende des Bundesgerichtshofs Hermann Weinkauff in einer im Auftrag des Instituts für Zeitgeschichte vorgelegten Studie.[53] Laut Weinkauff waren die Richter den NS-Unrechtsgesetzen wehrlos ausgeliefert. Eine Möglichkeit zum Widerstand habe nicht bestanden, vielmehr sei die deutsche Richterschaft einem permanenten Druck seitens der NSDAP und der SS ausgeliefert und durch die straffe Lenkung des Reichsministeriums der Justiz zu einem Instrument des Regimes gepresst worden. Tatsächlich wurden nicht genehme Richter zumeist zwangsversetzt oder in den vorzeitigen Ruhestand versetzt.

Franz Gürtner (1881–1941), zunächst noch Mitglied der DNVP, amtierte von 1932 bis 1941 als Reichsjustizminister. Wegen politischer Unzuverlässigkeit strafversetzte er auch Amtsgerichtsrat Hubert Schorn, der 1959 das apologetische Buch Der Richter im Dritten Reich veröffentlichte (Foto von 1938).

Bild: Bundesarchiv, Bild 183-H13466/Heinscher, Wikimedia Commons , CC BY-SA 3.0

Obwohl Friedrich Karl Kübler 1963 die antidemokratischen Tendenzen in der deutschen Richterschaft vor 1933 nachwies und die von Ilse Staff 1964 veröffentlichte Sammlung von Urteilen der NS-Justiz klar dokumentierten, dass die Gerichte die ihnen verbliebenen Freiräume vielfach nicht genutzt hatten, blieb das insbesondere von Schorn und Weinkauff geprägte Bild von der Justiz als Opfer des Nationalsozialismus bis in die 1980er Jahre vorherrschend. Fundierte institutions- und organisationsgeschichtliche Studien blieben lange die Ausnahme.[54] Auch als in späteren Jahren die Funktion von Recht und Justiz im Nationalsozialismus kritisch untersucht wurde,[55] dominierte die Darstellung, wonach die umfassenden Lenkungsmaßnahmen des Staates und die Personalpolitik des Reichsjustizministeriums die Ermessensspielräume der Richter bei der Anwendung und Auslegung der Gesetze und Verordnungen des NS-Staates stark begrenzt hätten.[56] Eben diese These wurde von Udo Reifner vehement bestritten. In seiner Bestandsaufnahme zur Vergangenheitsbewältigung aus dem Jahre 1983 lehnte er die These, wonach der Rechtspositivismus die Richter gegen die Instrumentalisierung der Justiz nach 1933 quasi wehrlos gemacht habe, grundweg ab. Stattdessen erklärte er, dass „Richter und Staatsanwälte, Verwaltungsjuristen und Rechtsprofessoren und (in geringem Maße) auch die Anwaltschaft aus eigener Überzeugung und mit professioneller Selbstverständlichkeit am Aufbau des ‚Dritten Reiches‘ teilnahmen und hierfür die Institution des Rechtssystems [...] missbrauchten“.[57]

Zu der sehr verspäteten rechtshistorischen Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus hat wohl nicht zuletzt der Umstand beigetragen, dass zahlreiche Lehrstühle an bundesdeutschen Universitäten schon Anfang der 1950er Jahre bereits wieder mit denselben Personen besetzt waren, die dort bereits zur Zeit des „Dritten Reichs“ gesessen hatten, oder aber von Justizjuristen, die anstatt an die Gerichte zurückzukehren in der Nachkriegszeit eine akademische Laufbahn einschlugen.[58] Für die Literatur zur Rechtsgeschichte des Nationalsozialismus ist besonders auffallend, dass es sich beim überwiegenden Teil der Autoren aus den 1960er und 1970er Jahren um Juristen handelt, unter denen sich zudem ein hoher Anteil ehemaliger Richter und Verwaltungsbeamter befindet, die bereits zur Zeit des Nationalsozialismus als Justizjuristen tätig gewesen waren – wie beispielsweise Hubert Schorn, Hermann Weinkauff, Otto Peter Schweling und Erich Schwinge.[59]

Historiker haben sich erst vergleichsweise spät mit der Thematik befasst. Zu Recht weist daher Michael Stolleis auf die aus mangelnder Distanz zum Untersuchungsgegenstand herrührende Gefahr des Subjektivismus hin, wenn gerade jene, die selbst im NS-Justizapparat tätig gewesen waren, diesen untersuchen und darstellen. So wurde Otto Peter Schweling, selbst ehemaliger Richter bei der Luftwaffe, bei der Sammlung und Auswahl der Materialien für sein Buch Die deutsche Militärjustiz in der Zeit des Nationalsozialismus (1977) von der Vereinigung ehemaliger Heeresrichter unterstützt.[60] Besonders deutlich wird die Problematik der historischen Aufarbeitung durch die betroffene gesellschaftliche Gruppe selbst im Falle von Hermann Weinkauff, dem durch das Institut für Zeitgeschichte die Gesamtleitung des mehrbändigen Werkes Die deutsche Justiz und der Nationalsozialismus übertragen worden war. Weinkauff, der selbst auch einen Band zu dieser Publikationsreihe beitrug, hatte nicht nur von 1949 bis 1960 als Präsident des Bundesgerichtshofes amtiert, sondern auch von 1935 bis 1945 dem Reichsgericht angehört. Die mangelnde Distanz zum Untersuchungsgegenstand wird anhand einer Rede aus dem Jahre 1954 erkennbar, in der Weinkauff das „75-jährige Bestehen des Reichsgerichts“ würdigte und den Bundesgerichtshof damit in die Geschichte des Reichsgerichts mit einschloss. Als Abschluss seiner Rede plädierte Weinkauff zudem dafür, die NS-Vergangenheit auf sich beruhen zu lassen.[61] Unter diesen Vorzeichen kann es nicht verwundern, dass die Erörterung des Problems, dass die juristischen Interpretationseliten der Diktatur zu denjenigen der Demokratie wurden, lange Jahre als ein Tabu behandelt wurde, das der Forschung zu weiten Teilen entzogen war.[62]

Hermann Weinkauff (1894–1981), der erste Präsident des BGH und Autor des 1968 erschienenen Die deutsche Justiz und der Nationalsozialismus (Foto von 1951).

Bild: Bundesarchiv, B 145 Bild-F050216-0036, Wikimedia Commons , CC BY-SA 3.0

VI. Die justizinterne Aufarbeitung

Ebenso wie mit der Pensionierung der ehemaligen NS-Justizjuristen in der Universität sich die Sicht der rechtshistorischen Forschung auf die NS-Zeit zu wandeln begann, änderte sich mit dem Ausscheiden der letzten Richter und Staatsanwälte auch bei den offiziellen Stellen in Justiz und den Bundesministerien das bislang vorherrschende Meinungsklima. Nichtsdestoweniger: noch 1985 konnte sich der Deutsche Bundestag nicht zu einer generellen Aufhebung der Urteile des Volksgerichtshofes durchringen. Stattdessen verlegten sich CDU/CSU, FDP, SPD und Grüne einstimmig auf eine öffentliche Erklärung, dass „den Entscheidungen des Volksgerichtshofs […] nach Überzeugung des Deutschen Bundestages keine Rechtswirkung“ zukomme.[63] Pauschal aufgehoben wurden die Urteile jedoch nicht. Formaljuristisch galten die Opfer der NS-Justiz daher immer noch als vorbestraft. Noch im Jahr 1990 forderten die Unrechtsbeseitigungsgesetze auf Landesebene die Einzelfallprüfung von NS-Sondergerichtsurteilen. Das Oberlandesgericht Schleswig sah zudem noch in einer Entscheidung im Jahre 1995 ausschließlich die Möglichkeit, Verurteilungen wegen Taten, „die allein nach nationalsozialistischer Auffassung strafbar waren“ aufzuheben[64] – unberücksichtigt bei dieser Auslegung blieben jedoch die drakonischen Urteile bei geringfügigen Straftaten.

Seit Ende der 1980er Jahre zeichnete sich in der Wertung der NS-Justiz jedoch eine Wende ab, die auch durch die im Auftrag des Bundesjustizministeriums im Jahr 1989 erarbeitete Ausstellung „Justiz und Nationalsozialismus“ befördert wurde. Greifbar wurde diese Veränderung nicht zuletzt dadurch, dass der damalige Bundesjustizminister Hans Engelhard im Vorwort zum Begleitband der Ausstellung sehr deutlich die Versäumnisse der bundesdeutschen Justiz bei der Aufarbeitung der NS-Justizgeschichte anspricht: „Wie fast alle gesellschaftlichen und politischen Kräfte war auch die Justiz in den fünfziger und sechziger Jahren nicht bereit, sich ihrer Vergangenheit zu stellen, in einer offenen Diskussion Ursachen und Hintergründe ihres geradezu geräuschlosen Abgleitens in das NS-Unrechtssystem zu erörtern und daraus Konsequenzen zu ziehen, auch strafrechtlicher oder dienstrechtlicher Art. Diese Flucht vor der Vergangenheit halte ich für die Fehlleistung der bundesdeutschen Justiz; ihren Ausdruck findet sie vor allem in der Tatsache, daß keiner der Richter eines Sondergerichts oder des Volksgerichtshofs wegen eines der zahlreichen Unrechtsurteile von bundesdeutschen Gerichten rechtskräftig verurteilt worden ist.“[65]

Die Ausstellung des Bundesjustizministeriums 1989 ist der erste ernsthafte justizeigene Beitrag zur Auseinandersetzung mit der NS-Justiz und ihren Folgen. Anhand von rund 2.000 Dokumenten und Bildern sowie Begleittexten veranschaulicht sie die historischen und ideologischen Grundlagen der Justiz und zeichnet die Einflussnahme der NSDAP auf die Justiz nach. Auch die Kooperation zwischen NSDAP, SS und Judikatur wird dargestellt, beginnend mit einem Abschnitt zur Herkunft der Richterschaft in der Weimarer Republik und der Verstrickung der Justizjuristen im Machtgefüge des Nationalsozialismus. Schließlich wird auch die Wiederverwendung ehemaliger NS-Justizjuristen in der bundesdeutschen Nachkriegsjustiz und die Auseinandersetzung um diese politisch belasteten Funktionsträger in der westdeutschen Öffentlichkeit thematisiert.

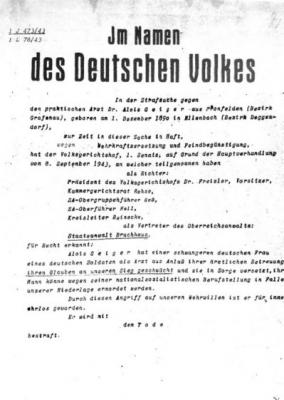

Eines der zahlreichen Todesurteile des Volksgerichtshofes: hier der Richterspruch gegen den Arzt Alois Geiger aufgrund von „Schwächung des Wehrwillens“, 8. September 1943.

Bild: Andronicus4711, Wikimedia Commons , CC BY-SA 3.0

Ende der 1990er Jahre öffnete sich selbst der Bundesgerichtshof, traditionell die Bastion des Konservatismus, einer kritischen Sicht auf die erste Richtergeneration der Nachkriegszeit.[66] Aus Anlass der Bestätigung der zur Revision vorgelegten Verurteilung eines ehemaligen hohen DDR-Richters befasste sich der 5. Senat des BGH in seinem Urteil vom 16. November 1995 mit der Rechtsbeugung. Darin thematisierte das Gericht die „insgesamt fehlgeschlagene [...] Auseinandersetzung mit der NS-Justiz“. In kaum zu überbietender Deutlichkeit beklagten die Richter die „Perversion der Rechtsordnung“, wie sie „schlimmer kaum vorzustellen“ gewesen sei. Angesichts dieser Richter sei die Justiz im „Dritten Reich“ nicht zu Unrecht als „Blutjustiz“ bezeichnet worden. Die strafrechtliche Verurteilung der NS-Richter sei an einer „zu weitgehenden Einschränkung bei der Auslegung der subjektiven Voraussetzungen des Rechtsbeugungstatbestandes“ gescheitert.[67] In bemerkenswerter Deutlichkeit übte auch Günter Hirsch, der Präsident des Bundesgerichtshofes, im Frühjahr 2002 Kritik an der Rechtsprechung seines Hauses in der Nachkriegszeit. Die Beurteilung des BGH im Huppenkothen-Prozess,[68] dass es sich bei dem Standgericht, das Angehörige der Widerstandsgruppe des 20. Juli zum Tode verurteilt hatte, um ein „ordnungsgemäßes Gerichtsverfahren“ gehandelt habe, sei ein „Schlag ins Gesicht“. Für dieses Urteil des Bundesgerichtshofes „muss man sich schämen“, so Hirsch.[69]

Erst wenige Jahre zuvor, im Mai 1998, beschloss der Deutsche Bundestag die pauschale Aufhebung eines Großteils der NS-Urteile, im Mai 2002 wurde das Gesetz schließlich auf die bis dahin ausgeklammerten Urteile gegen Homosexuelle, Deserteure, „Wehrkraftzersetzer“ und Kriegsdienstverweigerer ausgeweitet. Doch erst im September 2009 wurden auch die Verurteilungen wegen „Kriegsverrat“ nach zum Teil heftigen Debatten pauschal aufgehoben.[70] Trotz dieser jüngsten Gesetzesinitiativen und der mit ihnen angestrebten „[v]erspätete[n] Gerechtigkeit“[71] bleibt die von Hirsch in seiner Ansprache zum 100. Geburtstag von Hans von Dohnanyi im Jahr 2002 getroffene Feststellung zu den Jahren der Verdrängung und Nichtverfolgung von NS-Justizverbrechen weiterhin gültig: „Dieses Versagen der Nachkriegsjustiz ist ein dunkles Kapitel in der deutschen Justizgeschichte und wird dies bleiben.“[72]

Gleichwohl wird dieses Kapitel zunehmend erforscht: am 11. Januar 2012 gab das Bundesministerium der Justiz die Einsetzung einer unabhängigen wissenschaftlichen Kommission zur Aufarbeitung der NS-Vergangenheit des Ministeriums bekannt. Nach dem Willen von Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger soll in den kommenden Jahren die „Kontinuität des nationalsozialistischen Deutschlands“ im „Regierungshandeln des Bundesministeriums der Justiz“ während der Nachkriegszeit historisch untersucht werden.[73] Damit folgt das Ministerium dem Beispiel des Auswärtigen Amtes, das im Oktober 2010 eine Überblicksstudie zu seiner Vorgeschichte, zur politischen Vergangenheit seiner Mitarbeiter und ihrem Wirken in der Nachkriegszeit vorgelegt hat, sowie Initiativen aus den Ländern, wie beispielsweise die im Januar 2012 publizierte, im Auftrag des Niedersächsischen Landtags durchgeführte Studie zur NS-Vergangenheit niedersächsischer Landtagsabgeordneter.[74]

Abkürzungen:

BGH Bundesgerichtshof

DRiG Deutsches Richtergesetz

SDS Sozialistischer Deutscher Studentenbund

StGB Strafgesetzbuch

[1] Leitsätze vom 14.01.1936, abgedruckt in: Walther Hofer (Hrsg.): Der Nationalsozialismus. Dokumente 1933-1945. Frankfurt/M. 1982, S. 101f.

[2] Ernst Fraenkel: Der Doppelstaat. Frankfurt/M. 1974 (amerik. Erstausgabe 1941).

[3] Hierzu auch Joachim Perels: Die juristischen Lehren des Nationalsozialismus. In: Ders.: Entsorgung der NS-Herrschaft? Konfliktlinien im Umgang mit dem Hitler-Regime. Hannover 2004, S. 11-36, hier S. 14.

[4] Stephan Alexander Glienke: Die Ausstellung „Ungesühnte Nazijustiz“ (1959-1962). Zur Geschichte der Aufarbeitung nationalsozialistischer Justizverbrechen. Baden-Baden 2008, S. 190f.; Günter Spendel: Freispruch für die NS-Justiz? Strafrechtliche Ahndung von Justizverbrechen in Deutschland. In: Jürgen Weber, Michael Piazolo (Hrsg.): Justiz im Zwielicht. Ihre Rolle in Diktaturen und die Antwort des Rechtsstaates. München 1998, S. 65-75.

[5] Rolf Krumsiek: Einführung. Nationalsozialismus und Justiz. In: Nationalsozialismus und Justiz. Die Aufarbeitung von Gewaltverbrechen damals und heute. Münster 1993, S. 11-16, hier S. 11.

[6] Siehe hierzu: Willi Dressen: Blinde Justiz. NS-Justizverbrechen vor Gericht. In: Jürgen Weber, Michael Piazolo (Hrsg.): Justiz im Zwielicht. Ihre Rolle in Diktaturen und die Antwort des Rechtsstaates. München 1998, S. 77-94, hier S. 79.

[7] Jürgen Weber, Michael Piazolo: Parteisoldaten in Richterrobe. In: Jürgen Weber, Michael Piazolo (Hrsg.): Justiz im Zwielicht. Ihre Rolle in Diktaturen und die Antwort des Rechtsstaates. München 1998, S. 11-22, hier S. 13f.

[8] Zahlen aus: Axel von der Ohe: Der Bundesgerichtshof und die NS-Justizverbrechen. In: Stephan A. Glienke, Volker Paulmann, Joachim Perels (Hrsg.): Erfolgsgeschichte Bundesrepublik? Die Nachkriegsgesellschaft im langen Schatten des Nationalsozialismus. Göttingen 2008, S. 293-318, hier S. 294.

[9] „Die Entscheidung konnte mir niemand abnehmen …“. Dokumente zu Widerstand und Verfolgung des evangelischen Kirchenjuristen Martin Gauger, 1905-1941. Hrsg. von der Stiftung Sächsische Gedenkstätten, bearb. von Boris Böhm. Dresden 1997.

[10] Lothar Gruchmann: Ein unbequemer Amtsrichter im Dritten Reich. Aus den Personalakten des Dr. Lothar Kreyßig. In: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, H. 3 (1984), S. 461-488.

[11] Siehe dazu bereits: Hans Robinsohn: Justiz als politische Verfolgung. Stuttgart 1977; Ernst Noam, Wolf-Arno Kropat (Hrsg.): Juden vor Gericht 1933-1945. Dokumente aus hessischen Justizakten. Wiesbaden 1975.

[12] Zit. nach: Bericht über die Krim-Konferenz (Jalta-Konferenz) vom 12. Februar 1945 (Auszug), abgedruckt in: Dokumente zur Berlin-Frage, 1944-1966. Hrsg. von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. München 1987, S. 7. Vgl. auch: Clemens Vollnhals, Thomas Schlemmer: Entnazifizierung. Politische Säuberung und Rehabilitierung in den vier Besatzungszonen 1945-1949. München 1991, S. 98; Wolfgang Krüger: Entnazifiziert. Zur Praxis der politischen Säuberung in Nordrhein-Westfalen. Wuppertal 1982. Im Überblick: Stefan Brüdermann: Entnazifizierung in Niedersachsen. In: Dieter Poestges (Hrsg.): Übergang und Neubeginn. Beiträge zur Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte Niedersachsens in der Nachkriegszeit. Göttingen 1997, S. 97-118.

[13] Vgl. Vollnhals, Schlemmer, Entnazifizierung, S. 29.

[14] Bärbel Eickhoff: Entnazifizierung und Restauration der Justiz 1945-49. Ein Literaturbericht. In: Jahrbuch für Sozialökonomie und Gesellschaftstheorie. Opladen 1988, S. 101-127.

[15] Helmut Kramer: Die NS-Justiz in Braunschweig und ihre Bewältigung ab 1945. In: Ders. (Hrsg.): Braunschweig unterm Hakenkreuz. Braunschweig 1981, S. 29-59, hier S. 46ff.

[16] Ingo Müller: Furchtbare Juristen. Die unbewältigte Vergangenheit unserer Justiz. München 1987, S. 205.

[17] Heribert Ostendorf, Heino ter Veen (Hrsg.): Das „Nürnberger Juristenurteil“. Frankfurt/M. 1985, S. 12.

[18] Ebd. S. 12f. Siehe auch Joachim Perels: Der Nürnberger Juristenprozeß im Kontext der Nachkriegsgeschichte. In: Ders.: Das juristische Erbe des „Dritten Reiches“. Beschädigungen der demokratischen Rechtsordnung. Frankfurt/M. 1999, S. 47-70; Ders., Die rechtsstaatliche Bedeutung der Nürnberger Nachfolgeprozesse. In: Ders.: Entsorgung der NS-Herrschaft? Konfliktlinien im Umgang mit dem Hitler-Regime. Hannover 2004, S. 106-118; Hubert Rottleuthner: Das Nürnberger Juristenurteil und seine Rezeption in Deutschland Ost und West, in: Neue Justiz, H. 12 (1997), S. 617-624.

[19] Perels: Der Nürnberger Juristenprozeß, S. 54.

[20] Zit. ebd.

[21] Siehe dazu eingehend: Ulrike Homann: Die verleugnete Alternative. Der Oberste Gerichtshof für die Britische Zone. In: Recht und Politik, H. 4 (2001), S. 210-218.

[22] Entsprechend dieser Haltung hatte Eberhard Schmid erklärt, nicht die Justiz, sondern der Gesetzgeber habe die Fahne des Rechts verlassen und der Rechtswissenschaftler Eduard Kern schrieb bereits in einem Artikel in der Deutschen Richterzeitung (DRiZ) aus dem Jahre 1947, die Justiz habe sich während des „Dritten Reichs“ in einem feindlichen Umfeld befunden und gewissermaßen ein „Schattendasein“ geführt. Vgl. Hans Wrobel: Verurteilt zur Demokratie. Justiz und Justizpolitik in Deutschland 1945-1949. Heidelberg 1989, S. 202, 214. Kern zit. nach: Michael Greve: Der justitielle und rechtspolitische Umgang mit den NS-Gewaltverbrechen in den sechziger Jahren. Frankfurt/M. 2001, S. 100.

[23] Müller: Furchtbare Juristen, S. 241.

[24] So auch Perels: Der Nürnberger Juristenprozeß, S. 56.

[25] Siehe hierzu: Joachim Perels: Die schrittweise Rechtfertigung der NS-Justiz. Der Huppenkothen-Prozeß. In: Peter Nachamowitz, Stefan Breuer (Hrsg.): Politik – Verfassung – Gesellschaft. Otwin Massing zum 60. Geburtstag. Baden-Baden 1995, S. 51-65.

[26] Ebd. S. 51.

[27] Zit. nach: Christian Frederic Rüter u.a. (Hrsg.), Justiz und NS-Verbrechen. Bd. XIII. Amsterdam 1975, S. 330f.

[28] Ebd. S. 339.

[29] Ebd. S. 317, 319.

[30] Dazu eingehend: ebd.

[31] Joachim Feest: Die Bundesrichter. Herkunft, Karriere und Auswahl der juristischen Elite. In: Wolfgang Zapf (Hrsg.): Beiträge zur Analyse der deutschen Oberschicht. 2. Aufl. München 1965, S. 95-113, hier S. 104; BGHZ 13, S. 296, 301. Vgl. dazu: Michael Kirn: Verfassungsumsturz oder Rechtskontinuität? Berlin 1972.

[32] Helmut Kramer: Im Namen des Volkes: Vermummte Justiz, in: Margarete Fabricius-Brarid u. a. (Hrsg.): Rechtspolitik mit „aufrechtem Gang“. Festschrift für Werner Holtfort zum 70. Geburtstag. Baden-Baden 1990, S. 107-120, hier S. 112, Anm. 11. Helmut Krausnick, Hans-Heinrich Wilhelm: Die Truppe des Weltanschauungskrieges. Stuttgart 1981, S. 218.

[33] Dazu Joachim Perels: Späte Entlegitimierung der NS-Justiz. In: Ders.: Das juristische Erbe des „Dritten Reiches“. Beschädigung der demokratischen Rechtsordnung. Frankfurt/M. 1999, S. 215-222, hier S. 215.

[34] Ralph Angermund: Deutsche Richterschaft 1919-1945. Kriegserfahrung, Illusion, politische Rechtsprechung. Frankfurt/M. 1990, S. 9; Helmut Kramer: Entlastung als System. Zur strafrechtlichen Aufarbeitung der Justiz- und Verwaltungs-Verbrechen des Dritten Reichs. In: Martin Bennhold (Hrsg.): Spuren des Unrechts. Recht und Nationalsozialismus. Beiträge zur historischen Kontinuität. Köln 1989, S. 101-130, hier S. 117. Siehe auch: Joachim Reinhold Wenzlau: Der Wiederaufbau der Justiz in Nordwestdeutschland 1945-1949. Königstein 1979; Feest: Die Bundesrichter.

[35] Michael Lemke: Kampagnen gegen Bonn. Die Systemkrise der DDR und die West-Propaganda der SED 1960-1963. In: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, H. 2 (1993), S. 153-174; Ders.: Instrumentalisierter Antifaschismus und SED-Kampagnenpolitik im deutschen Sonderkonflikt 1960-1968. In: Jürgen Danyel (Hrsg.): Die geteilte Vergangenheit. Zum Umgang mit dem Nationalsozialismus und Widerstand in beiden deutschen Staaten. Berlin 1995, S. 61-86.

[36] Stellvertretend sei hier genannt: Ausschuß für Deutsche Einheit (Hrsg.): 1000 Sonder- und Kriegsrichter im Dienste der deutschen Militaristen, Bonner Regierung deckt Hitlers Massenmörder. Berlin (Ost) 1959.

[37] Greve: Der justitielle und rechtspolitische Umgang, S. 20; Andreas Wöll: Vergangenheitsbewältigung in der Gesellschaftsgeschichte der Bundesrepublik. Zur Konfliktlogik eines Streitthemas. In: Gary S. Schaal, Andreas Wöll (Hrsg.): Vergangenheitsbewältigung. Modelle der politischen und sozialen Integration in der bundesdeutschen Nachkriegsgeschichte. Baden-Baden 1997, S. 29-42, hier S. 37, 39; Peter Steinbach: Nationalsozialistische Gewaltverbrechen. Die Diskussion in der deutschen Öffentlichkeit nach 1945. Berlin (West) 1981; Adalbert Rückerl: NS-Verbrechen vor Gericht. Versuch einer Vergangenheitsbewältigung. Heidelberg 1984.

[38] Shida Kiani: Zum politischen Umgang mit Antisemitismus in der Bundesrepublik. Die Schmierwelle im Winter 1959/1960. In: Stephan A. Glienke, Volker Paulmann, Joachim Perels (Hrsg.): Erfolgsgeschichte Bundesrepublik? Die Nachkriegsgesellschaft im langen Schatten des Nationalsozialismus. Göttingen 2008, S. 115-146; Stephan A. Glienke: „Solche Sache schadet doch im Ausland …“ Der Umgang mit dem Nationalsozialismus. Differenzen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Großbritannien. In: Jörg Calliess (Hrsg.): Die Geschichte des Erfolgsmodells BRD im internationalen Vergleich. Rehburg-Loccum, S. 35-61.

[39] Norbert Jacobs: Der Streit um Dr. Hans Globke in der öffentlichen Meinung der Bundesrepublik Deutschland 1949-1973. Ein Beitrag zur politischen Kultur in Deutschland. Bonn 1992; Thomas Herz, Heiko Boumann: Der „Fall Globke“. Entstehung und Wandlung eines NS-Konflikts. In: Thomas Herz, Michael Schwab-Trapp (Hrsg.): Umkämpfte Vergangenheit. Diskurse über den Nationalsozialismus seit 1945. Opladen 1997, S. 57-107. Siehe als Überblick zu den Fällen Eisele, Zind, Nieland, Schweinsberger und Heyde/Sawade auch: Hans Gathmann: Der latente Antisemitismus. Prozesse und Fälle in der Bundesrepublik. In: Die politische Meinung, H. 34 (1959), S. 61-72.

[40] Siehe hierzu ausführlich: Glienke: Die Ausstellung „Ungesühnte Nazijustiz“. Als Überblick siehe auch: Michael Kohlstruck: Von der politischen Aktion zur privaten Empörung. Die Ausstellung „Ungesühnte Nazijustiz“ (1959) und die Wehrmachtsausstellung (1995) im Vergleich. In: Freibeuter, Nr. 80 (1999), S. 77-86.

[41] Glienke: Die Ausstellung „Ungesühnte Nazijustiz“.

[42] Müller: Furchtbare Juristen, S. 213f.

[44] Siehe dazu u.a.: Dieter Gosewinkel: Von zaudernder Kritik zu neuer Strafverfolgung. In: Bernd M. Kraske (Hrsg.): Pflicht und Verantwortung. Festschrift zum 75. Geburtstag von Claus Arndt. Baden-Baden 2002, S. 63-75, hier S. 63-67.

[45] Ebd. S. 68. Vgl. auch: Greve: Der justitielle und rechtspolitische Umgang, S. 131-134.

[46] „O.B.R.: Äußerste Diskretion“. In: Rheinischer Merkur 09.06.1961.

[47] Vgl. Volkmar Hoffmann: Generalbundesanwalt muß gehen. Fränkel wird in den einstweiligen Ruhestand versetzt. In: Frankfurter Rundschau 12.07.1962; ko.: Stammberger teilt Fränkel das Untersuchungsergebnis mit. In: Süddeutsche Zeitung 11.07.1962. Vgl. dazu: Marc von Miquel: Ahnden oder amnestieren? Westdeutsche Justiz und Vergangenheitspolitik in den sechziger Jahren. Göttingen 2004, S. 99f.; Kramer: Entlastung als System, S. 107; Annette Weinke: Die Verfolgung von NS-Tätern im geteilten Deutschland. Vergangenheitsbewältigungen 1949-1969 oder: Eine deutsch-deutsche Beziehungsgeschichte im Kalten Krieg. Paderborn u.a. 2002, S. 130f.

[48] Eva Schumann (Hrsg.): Kontinuitäten und Zäsuren. Rechtswissenschaft und Justiz im „Dritten Reich“ und in der Nachkriegszeit. Göttingen 2008.

[49] Siehe hierzu ausführlich: Glienke: Die Ausstellung „Ungesühnte Nazijustiz“, S. 303f. Rektor Hübner zit. nach: Winfried Honert: Den Umsturz an die Uniwand gemalt? In: Kölner Stadt-Anzeiger 24.01.1969.

[50] Ernst Fraenkel: Der Doppelstaat. Frankfurt/M. 1974 (amerik. Erstausg. 1941); Franz Neumann: Behemoth. Struktur und Praxis des Nationalsozialismus 1933-1944. Frankfurt/M. 1977 (amerik. Erstausg. 1944); Otto Kirchheimer: Politische Justiz. Verwendung juristischer Verfahrensmöglichkeiten zu politischen Zwecken. Frankfurt/M. 1981 (amerik. Erstausg. 1961).

[51] Willi Dressen: Blinde Justiz. NS-Justizverbrechen vor Gericht. In: Jürgen Weger, Michael Piazolo (Hrsg.): Justiz im Zwielicht. Ihre Rolle in Diktaturen und die Antwort des Rechtsstaates. München 1998, S. 77-94, hier S. 92.

[52] Hubert Schorn: Der Richter im Dritten Reich. Frankfurt/M. 1959, S. 176.

[53] Hermann Weinkauff: Die deutsche Justiz und der Nationalsozialismus. Ein Überblick. Stuttgart 1968.

[54] Ausnahmen sind: Werner Johe: Die gleichgeschaltete Justiz. Organisation des Rechtsweges und Politisierung der Rechtsprechung, dargestellt am Beispiel des Oberlandesgerichtsbezirks Hamburg. Frankfurt/M. 1967; Diemut Majer: Fremdvölkische im Dritten Reich. Ein Beitrag zur nationalsozialistischen Rechtsetzung und Rechtspraxis in Verwaltung und Justiz unter besonderer Berücksichtigung der eingegliederten Ostgebiete und des Generalgouvernements. Boppard am Rhein 1981; Lothar Gruchmann: Justiz im Dritten Reich 1933-1940. Anpassung und Unterwerfung in der Ära Gürtner. München 1988; Hinrich Rüping: Staatsanwaltschaft und Provinzialjustizverwaltung im Dritten Reich. Aus den Akten der Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht Celle als höherer Reichsjustizbehörde. Baden-Baden 1990.

[55] Redaktion Kritische Justiz (Hrsg.): Der Unrechts-Staat. Recht und Justiz im Nationalsozialismus. Bd. I. Frankfurt/M. 1979.

[56] Hier ist insbesondere die Studie von Diemut Majer hervorzuheben, die eindrucksvoll den Beitrag der Justiz zur Umsetzung der NS-Rassenideologie nachweist: Majer: Fremdvölkische im Dritten Reich.

[57] Udo Reifner: Juristen im Nationalsozialismus. Kritische Anmerkungen zum Stand der Vergangenheitsbewältigung. In: Zeitschrift für Rechtspolitik, H. 1 (1982), S. 13-19, hier S. 18f.

[58] U.a.: Roderich Wahsner: Das Arbeitsrechtskartell. Die Restauration des kapitalistischen Arbeitsrechts in Westdeutschland nach 1945. In: Kritische Justiz, H. 4 (1974), S. 369-386 . Helmut Fangmann: Die Restauration der herrschenden Staatsrechtswissenschaft nach 1945. In: Udo Reifner (Hrsg.): Das Recht des Unrechtsstaates. Frankfurt/M. 1981, S. 211-268. Zur Juristischen Fakultät Göttingen siehe: Eva Schumann (Hrsg.): Kontinuitäten und Zäsuren. Rechtswissenschaft und Justiz im „Dritten Reich“ und in der Nachkriegszeit. Göttingen 2008.

[59] Schorn: Der Richter im Dritten Reich; Hermann Weinkauff: Die deutsche Justiz und der Nationalsozialismus. Stuttgart 1968; Otto Peter Schweling: Die deutsche Militärjustiz in der Zeit des Nationalsozialismus. Marburg 1977.

[60] Michael Stolleis: Recht im Unrecht. Studien zur Rechtsgeschichte des Nationalsozialismus. Frankfurt/M. 1994, S. 40f.

[61] Hermann Weinkauff: 75 Jahre Reichsgericht. Rede am 2. Oktober 1954. In: DRiZ 1954, S. 251-253.

[62] Sehe dazu: Joachim Perels: Die Restauration der Rechtslehre. In: Ders.: Das juristische Erbe des „Dritten Reiches“. Beschädigung der demokratischen Rechtsordnung. Frankfurt/M. 1999, S. 71-102, hier S. 71.

[63] Zit. nach Müller: Furchtbare Juristen, S. 281.

[64] SchlHOLG (1 Ws 40/92). In: NStZ 1995, S. 454.

[65] Hans A. Engelhard (BM der Justiz): Vorwort. In: Im Namen des Deutschen Volkes. Justiz und Nationalsozialismus. Katalog zur Ausstellung. Bonn 1989.

[66] Klaus-Dieter Godau-Schüttke: Der Bundesgerichtshof. Justiz in Deutschland. Berlin 2005.

[67] BGH-Urteil vom 16.11.1995, Rechtsbeugung durch DDR-Richter. In: NJW 1996, S. 857-865.

[68] Zum Prozess siehe: Christoph Schminck-Gustavus: Der „Prozess“ gegen Dietrich Bonhoeffer und die Freilassung seiner Mörder. Bonn 1995; Perels: Die schrittweise Rechtfertigung der NS-Justiz.

[69] Günter Hirsch, Die deutsche Justiz im Unrechtssystem und bei der Aufarbeitung von Justizunrecht. In: DRiZ 2002, S. 228-230, hier S. 229.

[70] Frithjof Harms Päuser: Die Rehabilitierung von Deserteuren der Deutschen Wehrmacht unter historischen, juristischen und politischen Gesichtspunkten mit Kommentierung des Gesetzes zur Aufhebung nationalsozialistischer Unrechtsurteile (NS-AufhG vom 28.05.1998). Diss. Universität der Bundeswehr. München 2000; Alexander Weinlein: Verspätete Gerechtigkeit. In: Das Parlament, Nr. 36-37 (2009).

[71] So Weinlein, Verspätete Gerechtigkeit.

[72] Hirsch: Die deutsche Justiz, S. 229.

[73] Einsetzung einer unabhängigen wissenschaftlichen Kommission beim Bundesministerium der Justiz zur Aufarbeitung der NS-Vergangenheit. Pressestelle des Bundesministeriums der Justiz vom 11.01.2012. Vgl. auch das Interview mit Manfred Görtemaker in diesem Themenschwerpunkt.

[74] Eckart Conze, Norbert Frei, Peter Hayes, Moshe Zimmermann: Das Amt und die Vergangenheit. Deutsche Diplomaten im Dritten Reich und in der Bundesrepublik. München 2010; Stephan Alexander Glienke: Die NS-Vergangenheit späterer niedersächsischer Landtagsabgeordneter, hrsg. vom Präsidenten des Niedersächsischen Landtags. Hannover 2012.