Betrachtet man die Ereignisse um den Tod des serbischen Ministerpräsidenten Zoran Đinđić im Jahr 2003, erscheinen sie wie ein Politthriller. Mehr als 20 Jahre nach dem Attentat haben sie tatsächlich ihren filmischen Ausdruck in einer Thriller-Serie gefunden: Das Attentat – Geheimoperation Belgrad (im Original: Sablja). Die Serie entstand 2024 unter Regie von Goran Stanković und Vladimir Tagić und wurde von der Belgrader-Filmagentur „This and That Productions“ sowie dem staatlichen serbischen Fernsehsender RTS produziert. Im Mai letzten Jahres wurde sie mit einer Auszeichnung auf dem Festival Cannes International Series auch international gewürdigt. Jetzt ist sie im deutsch-französischen Fernsehsender ARTE zu sehen.

In acht Episoden behandelt die Serie einen Zeitabschnitt von weniger als vier Jahren und bewegt sich nah an den historischen Ereignissen: Zeitlich spannt sie den Bogen vom Sturz Slobodan Miloševićs am 5. Oktober 2000, über die Regierungszeit Zoran Đinđićs, dessen Ermordung am 12. März 2003 und den darauffolgenden Ermittlungen während der Polizeioperation Sablja (dt. Säbel) bis hin zum Amtsantritt von Đinđićs Rivalen Vojislav Koštunica als serbischer Ministerpräsident im März 2004. Das Filmteam versucht auf die Frage zu antworten, wie es dazu kommen konnte, dass ein Regierungschef am helllichten Tag im Hof des Regierungsgebäudes – seinem Arbeitsplatz und dem Zentrum exekutiver Macht in der parlamentarischen Demokratie – ermordet werden konnte. Dafür musste es sich in die Abgründe der organisierten Kriminalität und des kriminalisierten Sicherheitsapparats – ein Erbe des mörderischen Milošević-Regimes – begeben. Das Ergebnis sind knapp sieben nervenkitzelnde Stunden, die ein schonungslos dystopisches Bild von Serbien um die Jahrtausendwende vermitteln.

Sturz Miloševićs, nicht aber seines Sicherheitsapparats

Nach dem Ende der Jugoslawienkriege (1991-1999) hatte zunächst eine hoffnungsvollere Phase begonnen, als sichinsgesamt 18 oppositionelle Parteien in Restjugoslawien – d.h. Serbien und Montenegro – darauf einigten, bei den Präsidentschaftswahlen im Jahre 2000 als Demokratische Opposition Serbiens (DOS) mit einem gemeinsamen Kandidaten gegen den Amtsinhaber Slobodan Milošević anzutreten. Als Milošević sich weigerte, die absolute Stimmenmehrheit des DOS-Spitzenkandidaten Vojislav Koštunica anzuerkennen, kam es zu Massendemonstrationen, Streiks und schließlich am 5. Oktober 2000 zur Besetzung des Parlamentsgebäudes durch Demonstrant:innen, bis Milošević seine Niederlage eingestand.[1] Der Wahlkampf von DOS sowie die Proteste wurden von Zoran Đinđić, dem Vorsitzenden der Demokratischen Partei, einem in Deutschland promovierten Philosophen und langjährigen Oppositionellen, maßgeblich mitkonzipiert und von seinen Mitstreiter:innen koordiniert.[2] International wurde dies als vielversprechender Machtwechsel ohne Blutvergießen gepriesen und Đinđić dabei als neuer Hoffnungsträger gefeiert. Man ahnte nicht, dass dieses Ausbleiben von Blutvergießen für Đinđić einen tödlichen Preis haben würde. Nachdem sowohl das Militär als auch die Polizei nach einer opportunistischen Abwägung der Lage signalisiert hatten, nicht gewaltsam gegen die Demonstrant:innen vorgehen zu wollen, blieb nur noch ein Risikofaktor: das Verhalten der berüchtigten Einheit für Spezialoperationen (JSO), der Eliteeinheit des Milošević-Regimes.

Sie entstand als paramilitärische Formation während der jugoslawischen Zerfallskriege und trug während der Kriege maßgeblich zur Gewalteskalation bei, indem ihre Mitglieder die nichtserbische Bevölkerung – aber auch Serb:innen, die sich ihren Gewaltakten widersetzten – terrorisierten, in die Flucht trieben oder umbrachten.[3] Dabei bereicherten sie sich im Rahmen einer nun entstehenden Kriegsökonomie und arbeiteten eng mit der Mafia zusammen – zahlreiche Mitglieder waren ohnehin als Kriminelle vom Sicherheitsdienst rekrutiert worden. Nach dem Ende der Kriege in Bosnien und Herzegowina und Kroatien wurde die Einheit offiziell in den serbischen Sicherheitsapparat integriert und dann während des Kosovo-Kriegs 1999 eingesetzt. Darüber hinaus verantwortete sie Mordanschläge auf Regimekritiker im direkten Auftrag der Familie Milošević: Auf den Journalisten Slavko Ćuruvija (1949-1999) sowie auf den Oppositionellen Vuk Drašković im September 1999 und Juni 2020 – beide Anschläge überlebte er knapp, während einige seiner engsten Mitarbeiter ums Leben kamen. Wenige Monate vor dem Sturz Miloševićs verschwand auch Ivan Stambolić (1936-2000), der einstige politische Ziehvater Miloševićs und sein späterer Widersacher.[4] Erst 2003 während der Polizeioperation Säbel – ihr hat die Serie ihren Titel im Original zu verdanken – wurden seine menschlichen Überreste gefunden. Dem Kommandanten der Einheit, Milorad Luković „Legija“ (Sergej Trifunović), begegnen wir in der Serie schon in der ersten Szene, als er sich am Vorabend der Massenproteste konspirativ mit Zoran Đinđić (Dragan Mićanović) trifft und ihm das Nicht-Eingreifen seiner Einheit am kommenden Tag verspricht. Der Wechsel von Militär und Sicherheitskräften, einschließlich der JSO, auf die Siegerseite sowie ihre Annäherung an die sich neuformierende Elite nach dem 5. Oktober wird sich als die größte Herausforderung der Zeit nach Milošević erweisen.

Reformieren oder nicht, das ist hier die Frage

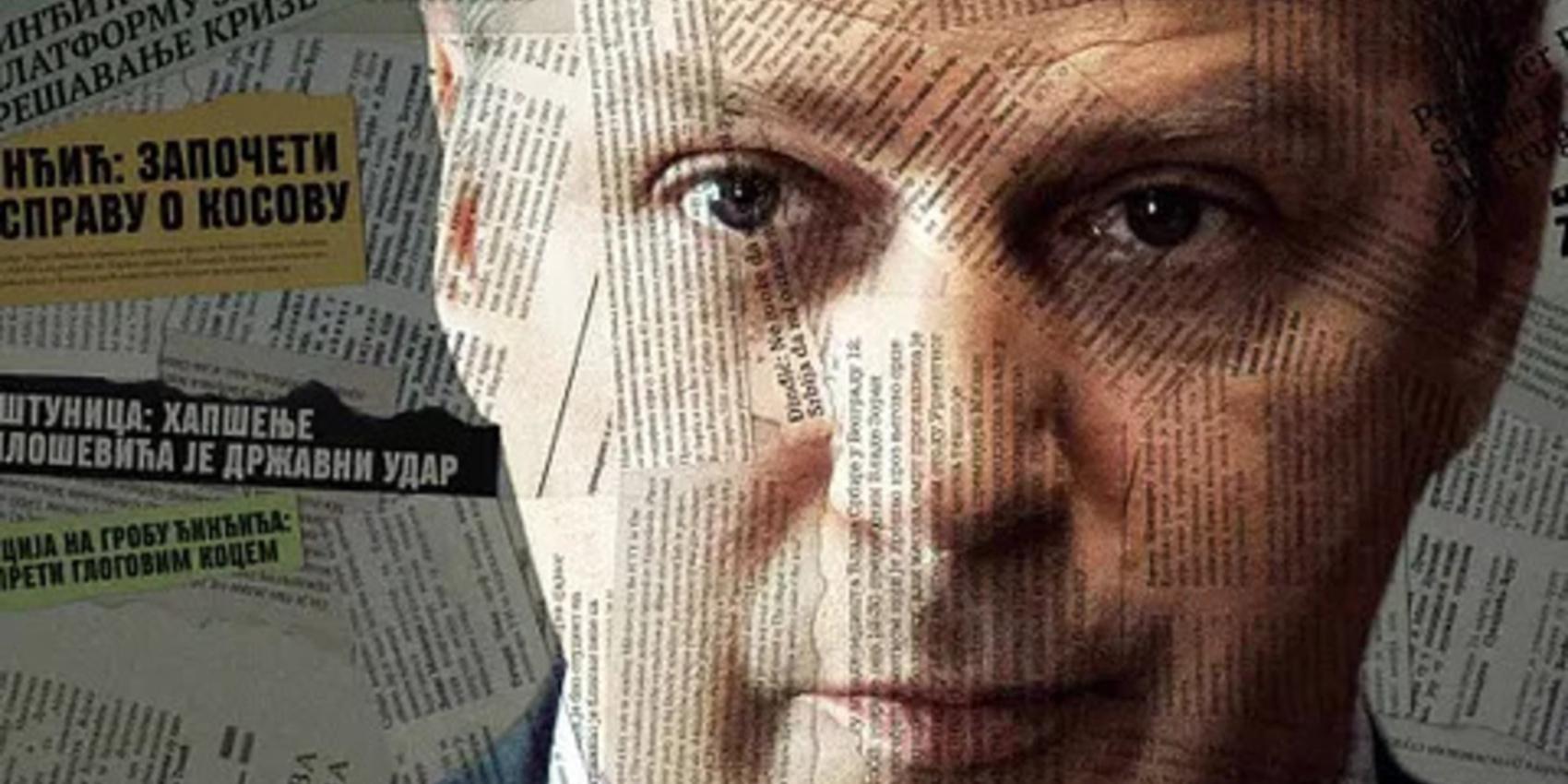

Kurz nach der Wahl Vojislav Koštunicas zum jugoslawischen Staatspräsidenten erfolgten in der Teilrepublik Serbien Parlamentswahlen, bei denen die DOS ebenfalls die meisten Sitze erhielt, wodurch am 25. Januar 2001 Đinđić zum serbischen Ministerpräsidenten gewählt werden konnte. Doch innerhalb der Regierungskoalition kam es schon unmittelbar nach dem Sturz Miloševićs hinsichtlich der angestrebten Neuausrichtung der Politik zu Spannungen, die schließlich zum Bruch zwischen Đinđić und Koštunica führten. Die entscheidenden Streitpunkte zwischen den beiden waren der Inhalt und das Tempo von Reformen sowie die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien (ICTY), die Koštunica zu diesem Zeitpunkt bremste, die aber eine nicht verhandelbare Voraussetzung für die politische und finanzielle Unterstützung aus Westeuropa und den USA darstellte. Der Konflikt zwischen Đinđić und Koštunica eskalierte öffentlich nach der Auslieferung Miloševićs an das Haager Kriegsverbrechertribunal im Juni 2001. Danach wurde Đinđić sowohl in der Boulevardpresse als auch von Koštunica und seinem Team fortwährend als Gefahr für die Rechtsordnung, aber auch für das „Serbentum“ attackiert. Entsprechende Zeitungstitel sind in der Serie geschickt eingebaut und lassen die Rufmordkampagne auf Đinđić buchstäblich erfahrbar werden. Gegen Ende seines Lebens wurde die Gefahr, die angeblich von ihm ausging, als so groß dargestellt, dass sie nur durch seinen Tod abgewendet werden könne: „Wenn Đinđić überlebt, wird Serbien nicht überleben,“ lautet die für die Hetzjagd paradigmatische Aussage des Journalisten Aleksandar Tijanić (1949-2013), der zu dieser Zeit Koštunicas Medienberater war und nach dem inzwischen eine Straße in Belgrad benannt wurde.

Zusätzlich dazu schuf Đinđić sich unmittelbar nach der Regierungsübernahme Gegner mit der Bekanntmachung und Realisierung umfassender Reformen im Justizwesen und im Innenressort (und damit der dem Innenministerium unterstellten Sicherheitskräfte) sowie Maßnahmen zur Bekämpfung von Kriminalität und Korruption. In damaligen Interviews machte er seine diesbezügliche Entschlossenheit deutlich. Auch kreisen seine privaten Notizen aus dieser Zeit immer wieder um dieses Thema.[5] Die Notwendigkeit solcher Maßnahmen sollte sich nach seiner Ermordung mit drastischer Deutlichkeit bestätigen.

Die Kunst des filmischen Erzählens

Wenn auch über den Tod Zoran Đinđićs in den letzten 20 Jahren schon unzählige Reportagen, Bücher und Dokumentarfilme entstanden sind – was diese Serie besonders macht, ist die gekonnte Anwendung filmischer Mittel in der Vermittlung der Geschehnisse. Dabei fließen ikonische Originalaufnahmen in die gedrehten Szenen ein, beispielsweise die mit dem schwer verletzen Ministerpräsidenten vorbeirasende Regierungslimousine, die ein Kameramann des Hörfunk- und Fernsehsenders B92 filmte und die zu einem der „Schlüsselbilder“[6] des Attentats wurde. Das Gleiche gilt für die Bekanntmachung des Todes, die Veröffentlichung des Steckbriefs der Beschuldigten, die Festnahme einiger Tatverdächtiger oder das Staatsbegräbnis. Die eingebetteten Originalaufnahmen unterstreichen den Dokumentarcharakter der Serie. Außerdem können diese Aufnahmen mit hohem Wiedererkennungswert leicht das kommunikative Gedächtnis zahlreicher Bürger:innen in Serbien aktivieren, da sie einen wichtigen Erinnerungstopos darstellen.[7] Die Authentifizierungsstrategien sind bis ins kleinste Detail überlegt und beruhen auf einer ausführlichen Recherche: Von den originaltreuen Requisiten wie dem Handy oder der Aktentasche Đinđićs, bis zur Anlehnung an das psychologische Profil der historisch realen Personen bei ihrer Charakterisierung, selbst bei Nebenrollen.[8] Dennoch funktioniert die Erzählung auch ohne dieses Vorwissen, was unter anderem an der hervorragenden Rollenbesetzung liegt. So ist es kein Wunder, dass die Serie in Cannes für die schauspielerische Leistung des gesamten Ensembles ausgezeichnet wurde. Einen großen Stellenwert legte man auf das Casting der Darsteller:innen, bei dem man sich nicht nur auf Serbien beschränkte, sondern auch in anderen jugoslawischen Nachfolgestaaten nach passenden Schauspieler:innen suchte.

Der Thriller-Effekt wird auf zwei zeitlichen Ebenen erzeugt: Einerseits durch den ständigen Wettlauf mit der Zeit und den Wissensvorsprung zwischen Đinđić und seinen Widersacher:innen, andererseits nach seiner Ermordung zwischen denjenigen, die den Mord aufklären und denen, die das verhindern wollen, oder sich auf der Flucht vor Verhaftung befinden. Die von der Komplizenschaft zwischen Mafia und staatlichen Sicherheitskräften getragenen Machtstrukturen werden für die Protagonist:innen ebenso wie für die Zuschauer:innen nur eisbergartig offenbart. Dadurch, dass man sie oftmals nicht mit konkreten Personen verbinden kann, entsteht eine Welt, in der man kaum jemandem vertrauen kann, eine mit dem Virus der Konspiration infizierte Welt, von dem auch die privateste Sphäre der Protagonist:innen nicht ausgespart bleibt. So gelingt die allumfassende Aufdeckung der „dunklen Kräfte“ des Sicherheitsapparats bis zum Ende der Serie nicht, wie sie in der historischen Realität auch nur zum Teil erfolgte. Dabei ist die am wenigsten aufgeklärte, wenn auch am häufigsten gestellte Frage die nach dem politischen Hintergrund des Attentats: Wer innerhalb der politischen Strukturen für die Ermordung Đinđić Verantwortung trug, sei es durch indirekte oder gar direkte Unterstützung, sei es durch unterlassene Hilfeleistung, bleibt bis 2025 offen und ein Nährboden für unterschiedliche Verschwörungstheorien. Mutig stellt die Serie diese Frage, indem sie auf öffentlich bekannte Unstimmigkeiten und merkwürdige Unterbrechungen oder Wendungen während der Untersuchung hindeutet, ohne in unseriöse Spekulationen abzugleiten. Sie lässt vermuten, dass nur die Vollstrecker und Helfer des Attentats zur Rechenschaft gezogen wurden: Einige Mitglieder der JSO und der Mafiaorganisation „Zemun-Klan“ (Zemunski klan), dessen Führungsfiguren, Dušan Spasojević „Duća“ (Bojan Navojec) und Mile Luković „Kum“ (Miloš Timotijević) bei der Festnahme umgebracht wurden. Selbst die Anführer der JSO, Milorad Ulemek „Legija“ (Sergej Trifunović) und Zvezdan Jovanović „Zmija“ (Bojan Krivokapić), die für die Planung und Durchführung des Attentats 2007 für schuldig befunden und zu Höchststrafen verurteilt wurden,[9] lässt die Serie als Hauptideengeber anzweifeln. Unbekannt bleiben graue Eminenzen, die die Operation Säbel unbeschadet überlebten und nun als gefährliche Gespensterfiguren auch im neuen System weiter mit panoptischem Blick operieren: Sie sehen alles, ohne selbst gesehen zu werden. Sie werden durch ihr Wirken und ihre Vollstrecker auch ohne Gesicht sichtbar gemacht, wofür sich die filmische Sprache sehr gut eignet. Und das ist eben der besondere Wert der Serie: die Fiktionalisierung.

Obwohl sie „auf wahren Begebenheiten basiert“, wie es am Anfang jeder Episode steht, sind die Hauptdarsteller:innen erfundene Personen: die Journalistin Danica (Milica Gojković), die Polizeikommissare Boris (Ljubomir Bandović) und Ljuba (Feđa Štukan) sowie der Kriminelle Uroš „Mali“ (Lazar Tasić). Durch unterschiedliche Positionen, die sie vertreten, erfolgt eine gekonnte Multiperspektivierung. Paradigmatisch überleben nur der Kleinkriminelle Uroš, der zum professionellen Killer wird und der kompromittierte Polizeikommissare Boris, der seinen Kollegen und Trauzeugen Ljuba umbringt, während Danica am Ende knapp dem Tod entgeht, nachdem sie die Kugel des Scharfschützen Uroš trifft. Von einer vom staatlichen Fernsehsender mitproduzierten Serie hätte man ein Happy End mit einer Botschaft der staatlichen Effektivität im Kampf gegen die organisierte Kriminalität erwarten können. Dies umso mehr, als während der Polizeioperation Säbel beeindruckend viel vom Komplott der Staatssicherheit und der Mafia ans Licht kam und sie durchaus als eine Errungenschaft der damaligen Regierung betrachtet werden kann. Doch das Filmteam wagte eine von dem Zirkel um den bekannten Rechtsanwalt und kritischen Intellektuellen Srđa Popović (1937-2013) getragene Interpretation, nach der die juristische Aufklärung der politischen Verantwortung ausblieb und die Folgen der Nicht-Aufklärung immer noch nachwirken.[10] Auch durch die fiktive Figur der Journalistin sowie ihrer Mutter, die selbst als Journalistin vom Sicherheitsdienst zum Schweigen gebracht wurde, ist die Frage nach dem mehrgenerationellen Trauma derjenigen, die für die Pressefreiheit und Aufdeckung von Missständen in Serbien stehen, ins Zentrum gerückt. Die Serie ist auch eine Hommage an diese mutigen Journalist:innen.

So lässt sich in der Schlussszene in den Augen der schwer verletzen Journalistin die Entschlossenheit lesen, das Leben für diese Aufklärung weiter zu riskieren. Dabei ertönen die Worte Đinđićs als ihr Bewusstseinsvorgang: „Damit Serbien sich verändert, müssen wir alle uns ändern. […] Ist jemand korrupt, selbst wenn es uns nicht betrifft, bricht er unsere Gesetze und schafft Gesetzlosigkeit. Jeder Gesetzesbruch schwächt den Einzelnen. […] Ein Volk kann nicht folgenlos die falsche Politik wählen. […] Ein historisches Unrecht ist nicht rückgängig zu machen.“ Đinđićs Plädoyer für die Selbstkritik und der Appell an das soziale Verantwortungsbewusstsein eines jeden Einzelnen hallen in ihr nach. Die Zuschauer:innen werden nicht durch ein Happy End und Katharsis von der Verantwortung für die weitere Beschäftigung mit der jüngsten Vergangenheit Serbiens und gegenwärtigen Umständen erlöst. Dass die Zeitspanne von vier Jahren um die Jahrtausendwende nicht nur eine fern in die Vergangenheit gerückte Umbruchszeit darstellen, zeigen letztlich auch die gegenwärtigen Massenproteste in Serbien.

Der Film läuft auf arte und ist verfügbar bis zum 23.07.2026. Regie: Goran Stanković, Produktionsland: Serbien.

[1] Die Proteste am 5. Oktober 2000 stellen den Höhepunkt der langjährigen Proteste gegen Miloševićs Politik dar. Die bekanntesten waren die Antikriegsproteste 1991-1992 sowie die Massendemonstrationen 1996-1997 nach Wahlbetrug während der Kommunalwahlen.

[2] Vgl. Željana Tunić, Zoran Đinđić als Erinnerungsfigur in Serbien. Märtyrer, Wiedergänger, Jedermann, Harrassowitz 2024.

[3] Vgl. Iva Vukušić, Serbian Paramilitaries and the Breakup of Yugoslavia State Connections and Patterns of Violence, Routledge 2022.

[4] Vgl. Filip Švarm, Jedinica. Neispričana priča o Crvenim beretkama, NP Vreme, 2007, 84-87.[5] Zugänglich sind sie im Nachlass Zoran Đinđić (Lični fond Zorana Đinđića), die Đinđićs Witwe Ružica Đinđić dem Staatsarchiv Serbiens zur Verfügung stellte und die aus privaten Dokumenten bestehen.

[6] Rüdiger Ontrup und Christian Schicha, Politik im Rausch der Bilder. Zur Wahrnehmung des Politischen in den Medien, in: Erika Fischer-Lichte, Christian Horn, Sandra Umathum und Matthias Warstat (Hg.), Wahrnehmung und Medialität, Francke, 2001, (159-176), 165.

[7] Vgl. Željana Tunić, Zoran Đinđić als Erinnerungsfigur in Serbien. Märtyrer, Wiedergänger, Jedermann, Harrassowitz 2024.

[8] So wendet sich in der Serie beispielsweise ein für besonderen Sadismus berüchtigter Krimineller aus dem engsten Kreis der Attentatshelfer mit Grinsen der Kamera zu, nachdem er in einem Haus selbst den Hund umbrachte – für dieses drohende, sadistische Grinsen war er tatsächlich auch bekannt.

[9] Vgl. Dorotea Čarnić und Aleksandra Petrović, Proces KP 5/03 - Ubistvo Zorana Đinđića (trilogija), Din Sedma sila i Multinacionali fond kulture, 2008.

[10] Srđa Popović, Nedovršeni proces, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Beograd 2007. In ihrer Interpretation des Attentats ähnelt die Serie auch zwei Theaterstücken: “Zoran Đinđić” von Oliver Frljić (“Atelje 212” in Belgrad) und „Ubiti Zorana Đinđića“ von Zlatko Paković („Studentski kulturni centar Novi Sad“) – beide 2012 aufgeführt.

Zitation

Željana Tunić , Ein Serbien ohne Happy End. Die Serie Das Attentat – Geheimoperation Belgrad, in: Zeitgeschichte-online, , URL: https://www.zeitgeschichte-online.de/themen/ein-serbien-ohne-happy-end