Der Umgang mit den Toten ist ein Spiegel des Krieges selbst: Er zeigt, wie er geführt, rechtfertigt und gesellschaftlich getragen oder abgelehnt wird. Formen des Gedenkens geben Aufschluss über die Unterstützung oder Zurückhaltung der Bevölkerung, über Loyalität, Gleichgültigkeit oder gar Widerstand. Ebenso prägnant ist der Umgang der Regierung mit den Angehörigen der Gefallenen: Respekt, Fürsorge oder – im Gegenteil – eine Instrumentalisierung der Trauer spiegeln die Haltung der Kriegsführung gegenüber den eigenen Bürger:innen wider. Auch der aktuelle russische Angriffskrieg auf die Ukraine verdeutlicht dies: Die rücksichtslos betriebene Rekrutierung von Männern, der gleichgültige Umgang mit den Müttern gefallener Soldaten und der schonungslose Kampfeinsatz lassen Rückschlüsse auf die politischen und gesellschaftlichen Mechanismen des heutigen Russland zu.

Deutschland sah sich im Zweiten Weltkrieg vor ähnlichen Herausforderungen: Millionen Gefallene bedeuteten Millionen trauernder Angehöriger, deren Verlust nicht nur individuell verarbeitet, sondern auch staatlich gerahmt und kontrolliert wurde. Rechtfertigungen des Todes, praktische Fragen zur Benachrichtigung oder zur Grablage sowie propagandistische Inszenierungen und Formen der Erinnerungskultur standen dabei in enger Wechselwirkung mit den Bedürfnissen der Hinterbliebenen.

Die Jahre zwischen 1939 und 1945 zeigen die Entwicklung dieses Spannungsfeldes zwischen persönlicher Trauer und politischer Instrumentalisierung besonders deutlich. Während in der Weimarer Republik ambivalente Formen des Gedenkens zwischen privatem Verlust und öffentlicher Erinnerung bestanden, wandelte sich der Umgang im Nationalsozialismus hin zu einem ausgeprägten Heldenkult.

Dieser Beitrag skizziert wie sich im Deutschen Reich im Zweiten Weltkrieg das Spannungsfeld zwischen privater Trauer und staatlicher Instrumentalisierung entfaltete – ein Schlüssel zum Verständnis der politischen und gesellschaftlichen Dynamiken einer kriegführenden Diktatur.

Das Gefallenengedenken vom Ersten zum Zweiten Weltkrieg

Nach der Niederlage des Deutschen Reiches im November 1918, in deren Folge zwei Millionen deutsche Soldaten gefallen waren, stellte sich die Frage nach einer Sinnstiftung für dieses Massensterben. Unter dem Eindruck des Versailler Vertrages und der Kriegsschuldzuweisung suchte man nach Symbolen und Ritualen, die Trost spenden und zugleich eine nationale Einheit suggerieren konnten. Während die Siegermächte am 11. November ihrer Toten gedachten, fehlte in Deutschland ein einheitlicher Gedenktag. Der 1919 gegründete Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge setzte sich maßgeblich für die Einführung eines solchen Tages ein.[1]

In der Weimarer Republik wurden unterschiedliche Termine diskutiert (u. a. der 6. März – als Sonntag Invocavit, der erste Sonntag der Passionszeit (Fastenzeit) im christlichen Kirchenjahr und Totensonntag im November), doch die Uneinigkeit zwischen Reich, Ländern und Kirchen verhinderte eine reichseinheitliche gesetzliche Regelung. Dennoch etablierte der Volksbund ab 1922 zentrale Gedenkfeiern in Berlin, die zunehmend einen militärisch-heroischen Charakter erhielten und die Gefallenen zu Märtyrern stilisierten. Der „Volkstrauertag“ entwickelte sich damit zu einem zentralen Erinnerungsritual der Republik, blieb jedoch rechtlich nicht verankert und politisch umstritten.

Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Jahr 1933 intensivierte der Volksbund seine Bemühungen um eine gesetzliche Anerkennung. Auf Druck seines Bundesführers Siegfried Emmo Eulen wurde der „Volkstrauertag“ im Feiertagsgesetz vom 27. Februar 1934 offiziell in „Heldengedenktag“ umbenannt und auf den Sonntag Reminiscere (zweite Sonntag der Passionszeit (Fastenzeit) im christlichen Kirchenjahr) im Frühjahr gelegt. Ziel war es, den Tag nicht als Trauer-, sondern als „Erhebungstag“ zu inszenieren. Die Ausgestaltung lag nun beim Propagandaministerium in Zusammenarbeit mit der Wehrmacht, wodurch die Feier endgültig in den Dienst der nationalsozialistischen Kriegs- und Opferideologie gestellt wurde.

1939 folgte eine entscheidende Neuregelung: Der Heldengedenktag wurde endgültig vom kirchlichen Kalender gelöst und auf den 16. März, den Jahrestag der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht, verlegt. Fiel dieser Termin auf einen Wochentag, wurde der vorausgehende Sonntag bestimmt. Damit wurde der Gedenktag endgültig in einen politisch-militärischen „Tag der Wehrfreiheit“ umgedeutet – weg von einem Tag der Trauer, hin zu einem Tag der heroischen Verklärung und militärischen Mobilisierung.[2]

(Archivtitel:"Der Führer nimmt nach der Kranzniederlegung im Ehrenmal den Vorbeimarsch des Ehrenbataillons der Wehrmacht ab. An der Spitze die Fahnenkompanie"), Bundesarchiv Bild 183-B01644A.

Im Nationalsozialismus erhielt das Heldengedenken an die gefallenen Soldaten des Ersten Weltkriegs Vorrang: Der Heldengedenktag wurde als offizieller Feiertag eingeführt, in den militärische Rituale und Propaganda des Regimes eingebaut wurden. Der Volkstrauertag, der ursprünglich Verlust betonte, wurde zu einem heroischen Opfer-Narrativ überführt, wobei die Toten des Ersten Weltkriegs nicht mehr als Opfer, sondern als Vorbilder für den neuen Soldaten mythologisiert wurden. Der Gedenktag sollte zunehmend als Mittel zur Stärkung des Wehrwillens dienen, und glorifizierte Darstellungen des Tode der Soldaten trugen zum Propagandabild eines nationalen Heldenmythos bei.

Die Militarisierung des öffentlichen Lebens begann bereits mit der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht 1935. Junge Männer und ihre Familien wurden früh darauf vorbereitet, dass der Dienst in der Wehrmacht zu einem selbstverständlichen Bestandteil ihres Lebens gehören würde. Als das Reich im September 1939 Polen überfiel, blieben sowohl euphorische Massenkundgebungen als auch sichtbarer Protest aus. Vielmehr erschien der Krieg – wie ihn die nationalsozialistische Propaganda seit Jahren angekündigt hatte – als unausweichlich. Da der Wehrdienst bereits zum Alltag gehörte, erfolgten die erneuten Einberufungen weitgehend widerstandslos. Mit den ersten Gefallenen des Polenfeldzugs trat der Tod zwar in das Leben der Familien ein, doch blieb die Trauer zunächst privat. Die frühen Siege ließen die Opfer ideologisch rechtfertigen; sie galten als notwendiger Preis für das Reich.

Der Tod erhielt im Nationalsozialismus eine eigene Bühne: Am Heldengedenktag wurden die Gefallenen in einem streng choreographierten Ritual gefeiert.[3] Truppenaufstellungen, Kranzniederlegungen und patriotische Reden, in denen der Kampf gegen den Bolschewismus, die Opferbereitschaft für Heimat und Führer sowie – wie es der Völkische Beobachter titelte – die ‚Helden von Stalingrad‘ beschworen wurden, machten den Tag zu einem politischen Spektakel.[4] Symbolische Elemente – vom immergrünen Schmuck bis zu lodernden Pylonen – verstärkten die Botschaft von Opfer und Auferstehung. Doch mit den militärischen Rückschlägen, insbesondere nach Stalingrad, verlor diese Inszenierung an Überzeugungskraft. Die propagandistische Umdeutung des Todes in heroische Opferbereitschaft stieß zunehmend auf die Realität massenhaften Sterbens. Damit verschob sich auch das Gedenken: Was als gemeinschaftsstiftende Heldenfeier gedacht war, wurde mehr und mehr von individueller, privater Trauer überlagert, die sich der staatlichen Vereinnahmung entzog.

Konkurrierende Gedenkveranstaltungen von der NSDAP und Kirchen

Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs existierten – abgesehen von kirchlichen Gedenktagen wie Allerseelen und Totensonntag, privaten Trauerveranstaltungen sowie dem offiziellen Heldengedenktag – keine staatlich organisierten Feiern für die im Krieg Gefallenen. Mit der wachsenden Zahl der Gefallenen, insbesondere nach dem Winter 1942, suchten jedoch immer mehr Hinterbliebene Trost in den Kirchen,[5] da offizielle Trauerfeiern während des Krieges zunächst als unangebracht galten. In Gottesdiensten beider Konfessionen wurden Totenmessen abgehalten und symbolische Beerdigungen an Scheingräbern inszeniert, die den Verlust ritualisierten, ohne dass dieser vollständig öffentlich thematisiert wurde.

Die zunehmende Präsenz der Trauernden in den Kirchen machte schließlich der NSDAP das Fehlen eigener Parteigedenkveranstaltungen bewusst. Um die ideologische Deutungshoheit über den Tod der Soldaten zu erlangen und die Hinterbliebenen stärker an die Partei zu binden, wurden sämtliche Ortsgruppen verpflichtet, sogenannte „Heldenehrungsfeiern“ durchzuführen – unabhängig vom offiziellen Heldengedenktag.[6] Die Hauptpropagandaleitung stellte hierfür detaillierte Musterprogramme bereit, die Ablauf, Dekoration und Reden vorschrieben.[7] Dabei distanzierte sich die Partei formal von kirchlichen Ritualen, adaptierte jedoch zentrale Elemente wie das Verlesen der Namen der Gefallenen, den Einsatz von Blumen, Kerzen, Kränzen und Trauerzügen.[8] Ziel war es, die Gefallenen nicht als Objekte privaten Verlusts, sondern als heroische Akteure eines kollektiven, nationalen Kampfes zu inszenieren.

Bereits 1940 erschienen in der parteieigenen Zeitschrift für Feier- und Freizeitgestaltung „Die Neue Gemeinschaft“ Richtlinien, die exemplarische Dekorationsvorschläge, Gedichte und Ablaufpläne enthielten.[9] NSDAP-Feiern sollten sich bewusst von der düsteren Ästhetik kirchlicher Gedenkveranstaltungen abheben: Dunkle Farbtöne wurden vermieden, stattdessen dominierte das Eiserne Kreuz als Symbol nationaler Tapferkeit. Dennoch wurden viele traditionelle Elemente übernommen, um die Veranstaltungen ritualisiert und vertraut erscheinen zu lassen.

Darüber hinaus suchten Parteifunktionäre aktiv das persönliche Gespräch mit Hinterbliebenen: Hausbesuche, individuelle Gedenkfeiern an Todestagen und eigens gestaltete Gedenkblätter sollten die emotionale Bindung an die Partei stärken.[10] Trotz dieser Bemühungen blieben kirchliche Gedenkformen für viele Familien zentral.[11] Um dieser Ablehnung Rechnung zu tragen, wurde ab 1942/43 der Name der Veranstaltungen von „Heldenehrungsfeier“ in „Gefallenenehrungsfeier“ geändert – ein Versuch, die Feier emotional zugänglicher zu gestalten, der jedoch das Grundbedürfnis nach religiösem Trost nicht befriedigen konnte.[12]

Die Rivalität zwischen Kirche und NSDAP führte schließlich zu repressiven Maßnahmen: Kirchliche Gedenkgottesdienste in Form sogenannter „Heldenmessen“, das Läuten der Glocken zur Ehren der Gefallenen und das öffentliche Verlesen ihrer Namen wurden verboten.[13] Reichspropagandaleiter betonten, die Gefallenen wären nicht für die Kirche, sondern für Deutschland gestorben, und beanspruchten das exklusive Recht der Partei auf würdiges Gedenken – unterstützt durch regelmäßige Überwachungen des Sicherheitsdienstes, um jede Form unerwünschter „Wehrkraftzersetzung“ zu unterbinden.[14]

Diese Auseinandersetzung verdeutlicht, wie der Tod und das Gedenken politisiert wurden: Während die Kirche als zentrale Instanz spiritueller Trauerbewältigung bestehen blieb, versuchte die NSDAP, durch eigene Feiern und intensive Propaganda die Deutungshoheit über das Gefallenengedenken zu sichern. Trotz aller repressiven Maßnahmen und ideologischen Umdeutungen fanden die Parteiveranstaltungen ab 1942/43 nur begrenzte Akzeptanz – die Familien suchten weiterhin den Trost, den sie in den politisch instrumentalisierbaren Feierlichkeiten nicht finden konnten.

Die Benachrichtigung und Kontrolle der Todesmeldungen

Der Kontakt zu den Angehörigen der Soldaten begann zu Lebzeiten der Männer zunächst auf persönlichem Wege, etwa durch Briefe oder Besuche während des Urlaubs. Mit dem Tod der Soldaten übernahmen die militärischen Behörden die formelle Kommunikation: Nach der Bergung der Leichen wurden Verlustmeldungen erstellt, die Name und Grablage dokumentierten. Der Kommandeur übermittelte Beileidsschreiben und gegebenenfalls persönlichen Nachlass wie Fotos oder Eheringe. Parallel meldeten weitere militärische Stellen den Verlust an Ersatztruppenteile, Auskunftsstellen und Standesämter.[15] Die Todesumstände wurden oft verharmlost, etwa mit Formulierungen wie „er hat nicht gelitten“ oder „er starb durch einen Kopfschuss“, um die Angehörigen zu schonen.[16]

Auch die NSDAP war aktiv beteiligt: Ortsgruppenleiter überbrachten Nachrichten häufig persönlich, um ihre Rolle als vermittelnde Instanz zwischen Front und Heimat zu etablieren und emotionale Krisen durch unpersönliche Zustellungen zu vermeiden. Durch Gefallenenehrungen, Gedenkblätter und Hausbesuche zielte die Partei darauf ab, das Gedenken an die Gefallenen ideologisch zu steuern und Trauer systematisch für propagandistische Zwecke zu nutzen. So zeigt sich, wie Tod und Trauer zwischen staatlich-militärischer Organisation und parteipolitischem Anspruch politisiert wurden.

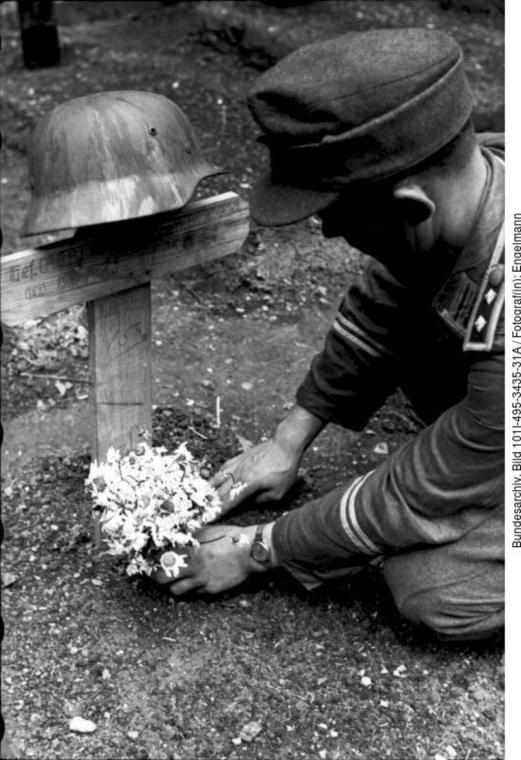

(Archivtitel Frankreich.- Hauptfeldwebel mit Blumen am Grab eines Kameraden. Holzkreuz mit Stahlhelm; Lfl 3), Bundesarchiv Bild 101I-495-3435-31A.

Trost für die Angehörigen – das Grabfoto

Nach der offiziellen Todesmeldung erhielten die Angehörigen in der Regel ein Foto des ordentlich angelegten Grabes, versehen mit Namensschild, Eisernem Kreuz und Blumenschmuck. Damit bekamen sie zugleich ein sichtbares Zeichen der letzten Ruhestätte ihres Sohnes, Bruders oder Ehemanns.[17] Das Grabfoto erfüllte mehrere Funktionen zugleich. Es sollte den Familien Trost spenden, die seelische Stabilität der Heimat stärken und dem Gefallenen einen letzten Ehrendienst erweisen. Das gepflegte, würdig geschmückte Grab vermittelte den Eindruck verlässlicher Gräberfürsorge und symbolisierte Dankbarkeit gegenüber jenen Eltern, die ihren Sohn für das Vaterland geopfert hatten. Zugleich zeigte es, dass der Tote nicht in der Anonymität des Krieges verschwunden war, sondern in einer würdigen Umgebung ruhte – eine symbolische Verbindung zwischen Front und Heimat, gerade weil ein direkter Besuch der Ruhestätte meist unmöglich blieb.

Trotz des erheblichen Aufwands hielten sowohl die Abteilung für das Wehrmacht-Verlustwesen als auch das Oberkommando der Wehrmacht die Praxis für wichtig und unterstützten sie aktiv. Damit wurde das Grabfoto Teil einer institutionell gestützten Praxis zur seelischen Stabilisierung an der Heimatfront. Auch die Anlage von Soldatenfriedhöfen erfüllte diese doppelte Funktion: den Gefallenen eine würdige Ruhestätte zu geben und den Hinterbliebenen Trost und Gewissheit zu vermitteln. Die zuständigen Gräberoffiziere – militärische Beauftragte für die Pflege der Gefallenenfriedhöfe – übernahmen dabei nicht nur organisatorische Aufgaben, sondern auch seelsorgerische Funktionen, indem sie dem Sterben symbolisch Sinn verliehen.

Dieser Bilderdienst war eine der aufwendigsten Aufgaben der Gräberoffiziere und konnte direkt bei ihnen oder über die Verlustabteilung der Wehrmacht im Reich beauftragt werden. Angesichts von Millionen trauernden Familien war klar, dass dieser Aufwand nicht flächendeckend betrieben werden konnte. Die Grabaufnahmen stifteten eine symbolische Verbindung zwischen Heimat und Front, dienten als Anker in der Trauer und demonstrierten zugleich die Fürsorge des Militärs.

Im Ergebnis bildeten Todesnachricht und Grabfoto oft die einzige Brücke zwischen Front und Heimat. Die Fotografien folgten dabei einer bewusst inszenierten Bildsprache: Sie zeigten gepflegte Gräber, schmucke Anlagen und blühende Blumen – Bilder, die der Realität mit zerstörten Städten, Massengräbern und namenlosen Toten diametral widersprachen. In dieser propagandistischen Ästhetik erschien der Krieg ohne seine eigentlichen Opfer; stattdessen dominierten Bilder monumentaler Friedhöfe, vorstoßender Panzer und unverletzter Soldaten.

Das idealisierte Grabfoto war damit weit mehr als bloßer Trost, es war zugleich ein Propagandainstrument.[18]

Fazit: Der Umgang mit Tod und Hinterbliebenen im Krieg

Die Auseinandersetzung mit dem Soldatentod im Dritten Reich zeigt ein Spannungsfeld zwischen individueller Trauer und politischer Instrumentalisierung. Einerseits bedeutete der Tod an der Front für die Familien einen tiefgreifenden persönlichen Verlust, begleitet von spiritueller Trauer und dem Bedürfnis nach Trost. Andererseits wurde das Gedenken in den Dienst der nationalsozialistischen Ideologie gestellt: Heldengedenktage, idealisierte Grabfotos und konkurrierende kirchliche wie parteipolitische Rituale verwandelten den Tod in ein Mittel der Mobilisierung und der Identitätsstiftung.

Besonders augenfällig wird dies im Kontrast zwischen der propagandistisch beschworenen Vorstellung des „Heldentodes“ und der tatsächlichen Realität des Sterbens an der Front. Während die Angehörigen in Todesmeldungen mit heroischen Formeln konfrontiert wurden, blieben die wirklichen Umstände des Kriegstodes im Dunkeln. Der Eindruck vom Soldatentod speiste sich überwiegend aus staatlich kontrollierter Kommunikation – Propaganda, Presseberichte und geschönte Wehrmachtsmeldungen –, die mit der erfahrbaren Wirklichkeit nur wenig gemein hatten.

Nach 1945 veränderten sich die Rahmenbedingungen des Totengedenkens grundlegend. Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge übernahm erneut die Organisation des Volkstrauertages und die Pflege der Soldatengräber. Die westdeutsche Politik machte diesen Gedenktag wieder zu einem Akt der Trauer – hinterfragte jedoch weder das Ausmaß der Verluste noch die damit verbundenen gesellschaftlichen und politischen Dimensionen.

[1] Siehe mehr dazu: Alexandra Kaiser, Von Helden Und Opfern. Eine Geschichte Des Volkstrauertags (Campus Verlag, 2010).

[2] „Verordnung über den Schutz des Heldengedenktages“ vom 8. März 1939, RGBl. Teil I/1939, S. 427.

[3] OKW-Verfügung zum Heldengedenktag, 26. Februar 1941 (Abschrift), BArch RW 6/465.

[4] „Stalingrad – der größte Heroenkampf unserer Geschichte. […] Wir kennen ein gewaltiges Heldenlied von einem Kampf ohnegleichen, es heißt „Der Kampf der Nibelungen“. Auch sie standen in einer Halle voll Feuer und Brand, löschten den Durst mit dem eigenen Blut, aber sie kämpften bis zum letzten.“, Völkischer Beobachter, 2. Februar 1943.

[5] Boberach, MadR, Bd. 5, 4. November 1940, S. 1733.

[6] Behrenbeck, Kult, S. 495.

[7] Anordnung des Reichspropagandaleiters, Amtsleitung Kultur, an Gaupropagandaleiter und Gaukulturstellenleiter, Unser Wille und Weg, Sept. 1940, Heft 9, S. 100, BArch NSD 12/3.

[8] Behrenbeck, Kult, S. 497.

[9] „Unsere Feier“, in: „Die Neue Gemeinschaft“. Das Parteiarchiv für nationalsozialistische Feier- und Freizeitgestaltung (DnG), August 1940, S. 3f., BArch NSD 12/40.

[10] Klaus: Vondung, Magie Und Manipulation. Ideologischer Kult Und Politische Religion Des Nationalsozialismus (Göttingen, 1971), 96. Und siehe: Die Neue Gemeinschaft. Das Parteiarchiv für nationalsozialistische Feier- und Freizeitgestaltung (DnG), 1942, S. 574, 599f; Die Neue Gemeinschaft. Das Parteiarchiv für nationalsozialistische Feier- und Freizeitgestaltung (DnG) 1943, S. 437, 499, BArch NSD 12/40.

[11] Klaus Latzel, ‘Vom Sterben im Krieg Wandlungen in d. Einstellung zum Soldatentod vom 7jährigen Krieg bis zum II. Weltkrieg’ (1988), 92.

[12] Maßnahmen von Partei und Kirche zum Gedenken an gefallene Soldaten, BArch NS 18/276.

[13] Maßnahmen von Partei und Kirche zum Gedenken an gefallene Soldaten, BArch NS 18/276.

[14] H Boberach, Meldungen Aus Dem Reich 1938-1945. Die Geheimen Lageberichte Des Sicherheitsdienstes Der SS (Pawlak Verl, 1984), 5:1427.

[15] Rüdiger Overmans, Deutsche Militärische Verluste Im Zweiten Weltkrieg (Oldenbourg Verlag, 1999), 29ff.

[16] Graboffizier der 15. Infanterie-Division an die Ehefrau eines gefallenen Soldaten, 14. Juli 1943, BArch RH 26-15/99; sowie auf Grundlage der Bestimmungen und Richtlinien für den Wehrmacht-Gräberdienst bei der Truppe, BArch RW 6/182.

[17] Zusammenfassende Richtlinien für Lichtbildaufnahmen von Soldatengräbern, Abteilung Wehrmachtverlustwesen), 1 August 1942, BArch RW 6/517.

[18] Kapitel 2.2.5 Offering comfort in images: Grave photographs as a measure of solace, in: Nina Janz, Remnants of Wehrmacht Soldiers : Burial and Commemoration Practices of German Soldiers of the Second World War in Russia and Europe, 1941-2023, 1 online resource. (Peter Lang, 2024).

Zitation

Nina Janz, Trauer ohne Gräber. Der Umgang mit gefallenen Wehrmachtssoldaten im Zweiten Weltkrieg – Zwischen persönlicher Trauer und politischer Instrumentalisierung, in: zeitgeschichte|online, , URL: https://www.zeitgeschichte-online.de/themen/trauer-ohne-graeber