Die Werte der Aufklärung stehen gegenwärtig unter erheblichem Druck. Argumentationsbereitschaft, Kritikfähigkeit und Toleranz gegenüber verschiedenen Meinungen nehmen ab. Statt offener Dialoge dominieren zunehmend Monologe und Konfrontationen. Kritisches Denken und rationale Debatten müssen sich gegen die Flut von Desinformation, populistische Vereinfachungen und eine überbordende digitale Bilderwelt behaupten, in der Wahrgenommenes blitzschnell Realität formen kann – und oft Trugbild bleibt. Sicherlich kann die Informations- und Bilderfülle neue Interpretationsräume eröffnen und unsere emotionalen Erfahrungen bereichern. Doch zugleich verändert sie durch technologischen Fortschritt unsere Wahrnehmung: Algorithmen steuern Kommunikation, erzeugen Filterblasen, Subjektivismus und Täuschungsräume, in denen Realität und Inszenierung verschwimmen. Fragen nach Wahrheit, Authentizität und Manipulation treten dadurch stärker hervor.

Der kürzlich auf dem Ludwigshafener Filmfestival für sein Lebenswerk geehrte Edgar Reitz greift zusammen mit Ko-Regisseur Anatole Schuster diese Fragen auf und lädt zu einem cineastischen Gedankenexperiment ein. Dieses verbindet Philosophie und Geschichte, Rede und Reflexion sowie Licht und Bild zu einem außergewöhnlichen Kinoerlebnis, das gegen bloßes, gedankenloses Anschauen opponiert.

Im Zentrum des Spielfilms stehen die Gespräche und Porträt-Sitzungen des Universalgelehrten und Philosophen der Frühaufklärung Gottfried Wilhelm Leibniz (Edgar Selge) am Hof der Kurfürstin von Hannover. Der historische Leibniz (1646-1716) führte die wohl umfangreichste wissenschaftliche Korrespondenz der Frühen Neuzeit – das Leibniz-Archiv verwahrt rund 15.000 Briefe an 1100 Adressaten, die zum UNESCO-Weltdokumentenerbe gehören. Der darin anzutreffende Geist des Dialogs zeigt sich in der engen Vernetzung Leibniz' mit führenden Philosophen, Wissenschaftlern, Politikern und Schriftstellern aus unterschiedlichen Fachrichtungen. Die Schriftwechsel belegen eindrucksvoll, wie Wissen und Erkenntnis durch offenen Austausch entstanden und sich weiterentwickelten. Leibniz war dabei stets bereit, sich von der Überzeugungskraft des besseren Arguments leiten zu lassen.

Dieser spirit und die gemeinsame Art des Erkenntnisgewinns machen Leibniz für die historische wie filmische Sophie Charlotte von Preußen (Antonia Bill) besonders faszinierend. Ihre Beziehung zu dem 22 Jahre älteren Leibniz basierte auf gegenseitiger Wertschätzung, Respekt und einem Gedankenaustausch auf Augenhöhe. Nicht zufällig widmete Leibniz seine „Theodizee“ von 1710 der früh verstorbenen „Philosophenkönigin“, die unter anderem die Gründung der Königlich-Preußischen Akademie der Wissenschaften mit ihm als erstem Präsidenten unterstützte.

Der Film greift dieses Ideal auf und erweckt den verschollenen Leibniz als Archetyp europäischer Aufklärung wieder zum Leben. Wissens- und Alltagsrealitäten erscheinen gebündelt und in die soziale Lebenswelt am Hof der Kurfürstin Sophie (Barbara Sukowa) und Königin Sophie Charlotte eingebettet. Zu sehen ist deren intellektueller Einfluss, die starke Rolle von Frauen in Kunst und Wissenschaft – auch wenn Aaltje van De Meer gezwungen ist, sich als Mann auszugeben, um als Malerin tätig werden zu können. Ebenso thematisiert werden Leibniz’ Arbeiten an Rechenmaschinen und Versicherungsmodellen. Statt auf konventionelle Historiendramatik oder anekdotische Episoden setzt Reitz auf dialogische Momentaufnahmen, in denen grundlegende Fragen zur Sprache kommen. Formal bleibt der Film konzentriert und reduziert: Er spielt überwiegend im Atelier, mit wenigen Figuren und präziser Szenenführung. Eine eigene Art der dichten Beschreibung, die typisch für Reitz‘ Werk ist.

Auf längerer Strecke werden bildphilosophische Problemfelder erörtert. Zwei Portraitmaler mit unterschiedlichem Ansatz versuchen, Leibniz zu erfassen: Der gefeierte Hofkünstler Pierre-Albert Delalandre (Lars Eidinger) scheitert an Leibniz’ Widerstand, während es der sensiblen Außenseiterin Aaltje van De Meer (Aenne Schwarz) gelingt, ihn zu erreichen. Das fertige Gemälde wird für den Zuschauer allerdings unsichtbar bleiben – eine symbolische Leerstelle: Entscheidend ist nicht das malerische Ergebnis, sondern das gemeinsame Ringen um die Wahrheit von Bild und Abbild.

Reitz verhandelt die Idee, dass jedes Bild Lüge und Täuschung in sich birgt, aber die Kunst eine eigene „Wahrheit“ besitzt, die in einer inneren Dimension, einer „metaphysischen Berührung“ liegt. Der filmische Leibniz begegnet äußerlich-abbildhaften Porträts mit Skepsis, da sie für ihn kaum mehr als Oberfläche festhalten. Die Malerin dagegen betont, dass Kunst nicht mit bloßer Wiedergabe verwechselt werden darf, sondern ihre Wahrheit aus sich selbst schöpft: „Der Grund der Kunst ist die Kunst selbst.“ Aus dieser Gegenüberstellung erwächst eine produktive Spannung: hier die philosophische Suche nach letzter Erkenntnis, dort die Freiheit der Kunst, Wahrheit in subjektiver Form auszudrücken.

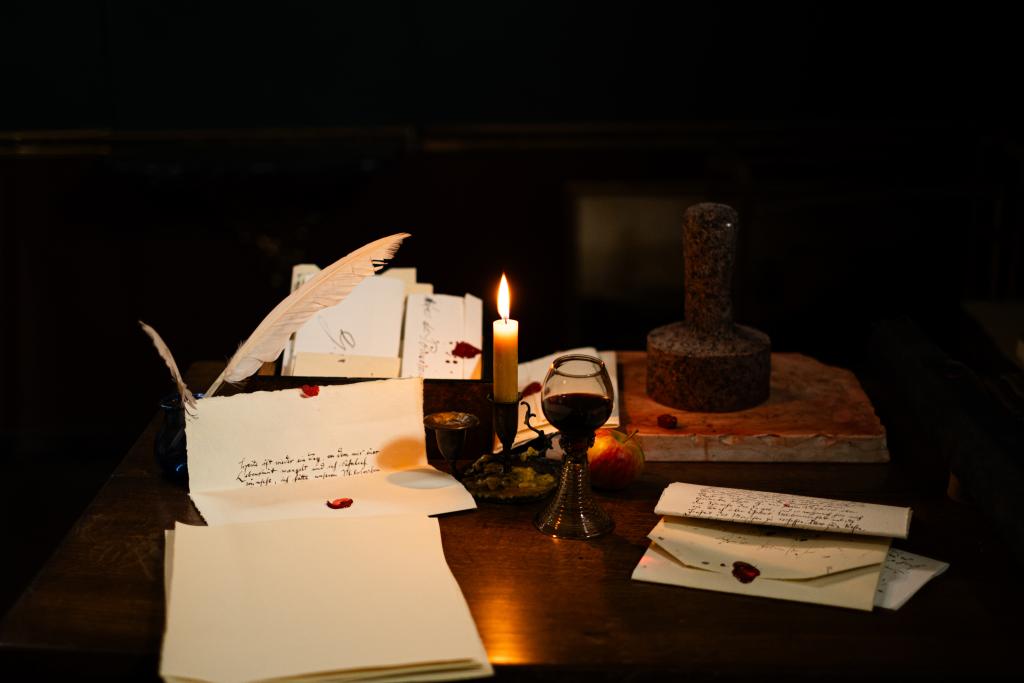

Um dieses Wechselspiel wie die generelle Thematik der Aufklärung ästhetisch erfahrbar zu machen, bedient sich Reitz der barocken Malerei, insbesondere des dramatischen Hell-Dunkel-Spiels (Chiaroscuro) von Caravaggio. Sein Licht- und Schattenspiel dient als Inspirationsquelle für Beleuchtung und Lichtführung (Kamera: Matthias Grunsky). Gemäldegleich treten Figuren aus der Dunkelheit hervor, von präzise gesetzten Lichtstrahlen modelliert, wodurch Spannung, Plastizität und eine intime, beinahe theatralische Raumwirkung entstehen. Wie bei Caravaggio dient das Licht nicht nur zur Beleuchtung, sondern wird zum erzählerisch-emotionalen Ausdrucksmittel. Es eröffnet eine geheimnisvolle Dimension und macht die Bildwahrheit auf sinnliche Weise erlebbar.

Der Erzählansatz basiert auf historische Quellen, insbesondere Briefwechsel, zeitgenössische Bildnisse sowie auf die Praxis der höfischen Porträtmalerei. Auch philosophische und wissenschaftliche Schriften, etwa zur „machina arithmetica“ flossen ins Drehbuch ein. Edgar Selge überzeugt als Leibniz, indem er ihn als suchenden, empfindsamen Gelehrten interpretiert und nicht als distanzierte Denkmaschine – fernab von klischeebehafteten Historiendarstellungen. Mit sparsamen Worten, konzentriertem Nachdenken und intensivem Begegnen legt er die Essenz frei. Aenne Schwarz wiederum gelingt es, den Zugang zu Leibniz’ innerem Kosmos gleichsam „mit der Seele zu ertasten“ – und so auf unangestrengte Weise den philosophischen Diskursen eine emotionale Tiefe zu verleihen.

Edgar Reitz hat mit seinem Ansatz, Geschichte nicht als bloße Rekonstruktion, sondern als Fläche für Reflexion zu inszenieren, einen äußerst bemerkenswerten Geschichtsfilm geschaffen. Hochaktuell positioniert er sich zum Wert kritischen Denkens, gesellschaftlicher Kommunikation und übermächtiger Bildmedien. Seine Kinoarbeit bildet zugleich ein cineastisches Bollwerk, das in der Tradition des Neuen Deutschen Films steht. Der Film bestärkt darin, aufgeklärte Haltungen und Kompetenzen als ein „unvollendbares Programm“ zu begreifen, an dem Gesellschaften kontinuierlich arbeiten müssen, um sie zu bewahren. Indem das Porträt eines dialogischen Geistes gezeichnet wird, der verloren zu sein scheint, leistet er hierfür einen herausragenden Beitrag.

Leibniz – Chronik eines verschollenen Bildes

Regie: Edgar Reitz

Deutschland 2025

104‘

Zitation

Peter Ulrich Weiß, Geschichte als Reflexionsfläche der Aufklärung. LEIBNIZ – CHRONIK EINES VERSCHOLLENEN BILDES von Edgar Reitz und Anatol Schuster , in: zeitgeschichte|online, , URL: https://www.zeitgeschichte-online.de/themen/geschichte-als-reflexionsflaeche-der-aufklaerung