Kunst und Sport besitzen eine große Gemeinsamkeit, wenn es um den Rückblick auf die Zeit des Nationalsozialismus geht: Vertreter*innen beider Gesellschaftsbereiche erklärten nach 1945 achselzuckend und mit Unschuldsmine, sich im „Dritten Reich“ völlig unpolitisch verhalten zu haben, man habe doch „nur Kunst“ gemacht, und man habe doch „nur Sport“ getrieben. Auch Leni Riefenstahl zog sich nach 1945 hierauf zurück, der Satz fällt bereits in der 12. Minute des Films: „Politik ist das Gegenteil von dem, was mich erfüllt hat: ‚Kunst‘“.

Lange hat es gedauert, bis Kunst und Sport sich der Involvierung in die Verbrechen des „Dritten Reichs“ stellten und noch länger, um die Kontinuitäten nach 1945 zu untersuchen: Die Frage also, welche inhaltlichen und ästhetischen Ideen und personellen „Altlasten“ die Systemzäsur überdauerten und ihren Einfluss nachhaltig in der Bundesrepublik entfalteten.

Dieses Thema hat seit einigen Jahren Konjunktur, nicht nur in der Politik, die mit der sogenannten Behördenforschung die NS-Belastung in Regierungseinrichtungen systematisch erforschen ließ. Die Überprüfung der Hall of Fame des deutschen Sports auf ihr Nazi-Erbe im Jahr 2025 gehört zu diesen jüngeren selbstkritischen Befragungen ebenso wie die aufsehenerregende Ausstellung von 2021 im Deutschen Historischen Museum über die „Liste der ‚Gottbegnadeten‘“ – über Künstler*innen also, denen das Hitler-Regime besondere Privilegien zuerkannte, und die in beiden Teilen Nachkriegsdeutschlands ihre Erfolgswege unbeirrt fortsetzen konnten.

Der Film RIEFENSTAHL trifft mithin einen Nerv der Zeit und der historischen Forschung. Denn die Regisseurin war in gewisser Hinsicht die Inkarnation beider angeblich so „unpolitischer“ Felder: Denn mit ihrem Film OLYMPIA (1938) schuf sie ein Werk, das bis heute das visuelle Gedächtnis an die „Spiele unter dem Hakenkreuz“ 1936 in Berlin prägt und ebenso künstlerischen Respekt weit über 1945 hinaus genoss.

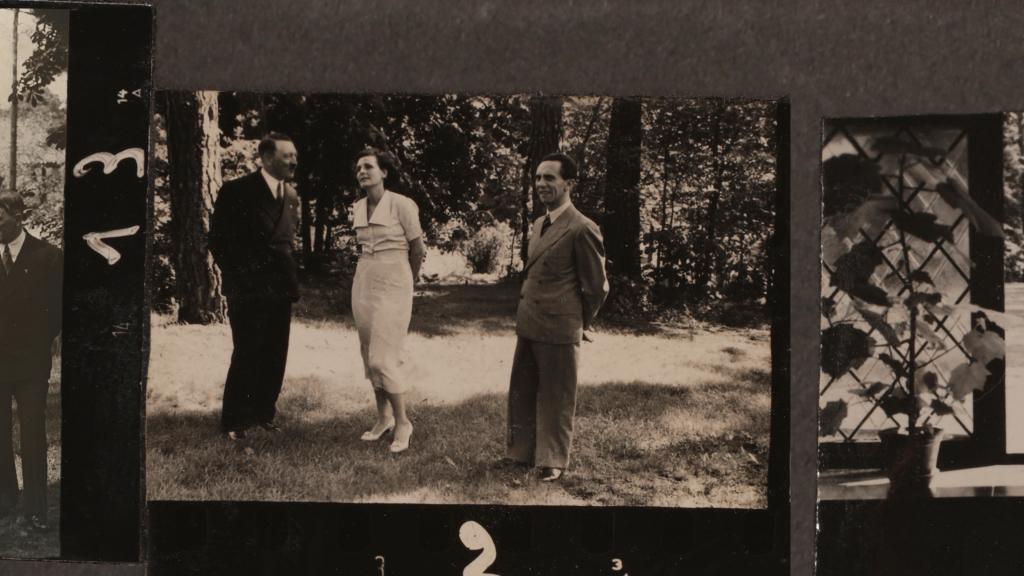

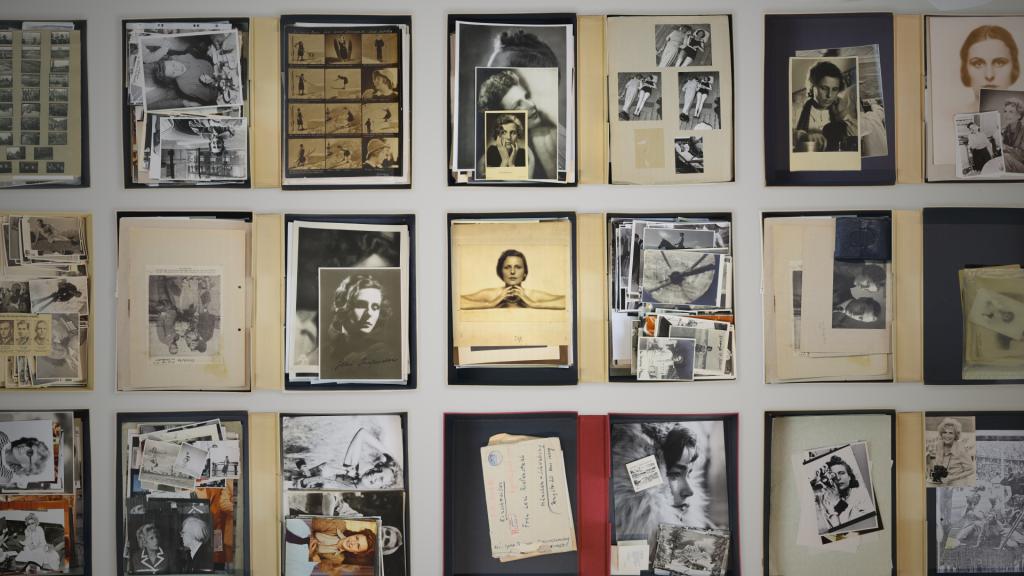

Dem Film gelingt es, anhand von bekanntem, aber auch neu zugänglichem Material aus Riefenstahls vor einigen Jahren der Stiftung Preußischer Kulturbesitz übereignetem Nachlass in ungewohnter Deutlichkeit aufzuzeigen, wie die Regisseurin als Identifikationsfigur nach 1945 weiterwirkte. Und er lässt erkennen, wie die Netzwerke der Nazi-Prominenz weiterhin funktionierten. RIEFENSTAHL ist deshalb ein bemerkenswerter Dokumentarfilm, da er – ästhetisch gebrochen – genau die Frage behandelt, die aktuell die Forschung zur Nachgeschichte des Nationalsozialismus umtreibt: mit welchen „Dekontaminierungsstrategien“ betrieben NS-belastete Künstler*innen ihre Rückkehr in die Mitte der Gesellschaft? Eine Methode war die Selbstdarstellung, etwa das Schreiben von Autobiografien:

Hitlers Bildhauer Arno Breker verfasste 1970 seine apologetischen Memoiren „Paris, Hitler et moi“, in denen auch er beharrte, „nur Bildhauer“ gewesen zu sein. Albert Speer publizierte 1969 seine „Erinnerungen“. Teile der Öffentlichkeit waren 1982 nach Auffliegen des Schwindels um die „Hitler-Tagebücher“ allzu offenkundig in ihren Hoffnungen enttäuscht, bislang unbekannte Worte von des „Führers eigener Hand“ lesen zu können. Aber die lebendige Leni Riefenstahl konnte solcherlei Phantomschmerz heilen, denn sie schrieb noch und füllte eine Marktlücke: Leni Riefenstahl veröffentlichte erstmals 1987 ihre „Memoiren“, im Jahr 2000 kamen sie kurz vor ihrem runden Geburtstag noch einmal heraus. Von Albert Speer, das zeigt der Film – sie besaß als eine der wenigen seine Rufnummer – will sie wissen, wieviel sie für Presseauftritte nehmen kann. Während Speer ihr erklärte, er bekomme bei BBC „ein paar Hundert“, entgegnete sie stolz, kanadische Medien hätten ihr schon vor Jahren „10.000“ (vermutlich DM) gezahlt (Stunde/Minute 1:43).

Mit ihrem hohen und immer höheren Alter (sie starb 101 Jahre alt im Jahr 2003) war Leni Riefenstahl tatsächlich die letzte überlebende Nazi-Ikone. Und wenn man die erstaunliche Liste von Prominenten und auch Unternehmen in Betracht zieht, – von Mick Jagger bis „Persil“ –, die sich mit ihr in Szene oder in Beziehung zu setzen suchten, gewinnt man den Eindruck, dass es nicht nur die Anerkennung ihrer Innovationskraft, sondern auch die Aura der Person und die Faszination ihrer einstigen Nähe zur Macht waren, die viele Zeitgenossen anzog. Sie ließ sich nun selbst filmen, für Talkshows, für Dokus, Selbstdarstellung blieb ihr Metier. Sie erhielt großen Applaus im Studio, als sie am 30. Oktober 1976 in der Talkshow „Je später der Abend“ über ihre „Wunden“ sprach, die ihr durch die Identifikation mit dem Nationalsozialismus zugefügt worden seien (Stunde/Minute 1:28). Und, auch das hebt der Film hervor, sie führte mehr als 50 Prozesse – immer wieder Verfahren um ihr Selbstbild und Bild in der Öffentlichkeit.

Riefenstahl hat – sei es aus Selbstliebe, sei es aus Selbstschutz, vermutlich auch aus Vermarktungsinteresse – unzählige Begegnungen und Telefonate aufgezeichnet: Denn sie erhielt nicht wenig „Feedback“, etwa durch Anrufer, die ihr zu ihrer politischen Haltung gratulierten. Es ist kaum auszudenken, was der hochbegabte Medienprofi Riefenstahl im Social Media Zeitalter angefangen hätte. Und einige Mitteilungen an sie ähnelten in der Diktion frappierend der Hate Speech in den Kommentarspalten heutiger Accounts: „Wenn ich das ganze Getue heute sehe, dann frage ich mich, wer ist eigentlich ehrlich? Und ehrlicher, als eine Leni Riefenstahl es jemals war? (…) Das ist der Saustall in diesem Scheiß-Staat! Und darum verurteile ich ihn!“ (Stunde/Minute 1:50). Riefenstahl wusste aus der Zeit des „Dritten Reichs“, wie man politische „Follower“ für die Nazis generiert – und sie wusste dies nach 1945 immer noch für sich selbst zu nutzen.

Der Film fängt ihr Charisma ein, das auch etwas Bedrohliches hatte. Eine Szene, in der die Regisseurin ihr Werk TRIUMPH DES WILLENS (1934) über den 6. Reichsparteitag der NSDAP betrachtet und mit knöchernen Händen den Takt zur Begleitmusik dirigiert, ruft nahezu in Reinform das Bild der bösen Märchenhexe auf, die dunkle Kräfte heraufbeschwört. (Minute/Sekunde 13:30) Gar keine abwegige Assoziation, bedenkt man die immer und immer wieder zitierte Suggestionskraft, die den Riefenstahl-Filmen zuerkannt wird.

Ebenso emblematisch ist die Spiegel-Szene, in der Riefenstahl, sich auf einen Dreh von Breloers SPEER UND ER (1999) vorbereitend, selbst im Handspiegel betrachtet – auch dies ist ein Wiedergänger, der tief im kulturellen Symbolhaushalt verankert ist: der Spiegel-Sequenz aus Schneewittchen und der bösen Stiefmutter, die das Spieglein befragt, wer die Schönste im ganzen Land sei. (Stunde/Minute 1:49). Auch in der Geschichte ihres ersten Films DAS BLAUE LICHT (1932) verkörpert sie eine Frau, die für eine Hexe gehalten wird. Dieses Aufrufen mythischer Vorstellungen ist ein Vexierbild dessen, was die Deutschen gerne glauben wollten: Dass sie verhext worden seien, verführt und verhext – von Hitler, von Riefenstahl, von den Nationalsozialisten.

DAS BLAUE LICHT bezeichnete Riefenstahl als Schlüssel ihres Lebens, in diesem Narrativ folgt der Regisseur ihr, und zwar in der Art, wie er Bilder aus diesem Film zu Beginn und am Ende seiner Dokumentation arrangiert. Der Film erzählt von einer jungen Frau, die durch große Anstrengung das Geheimnis um ein blaues Licht auf einem Berggipfel enthüllt. Entdeckt werden Kristalle und es beginnt bald der gierige Kampf um deren Abbau.

Dass es dem Vernehmen nach um die Nutzung des Nachlasses von Leni Riefenstahl einen Streit gegeben hat, ist in gewisser Hinsicht auch eine Fortsetzung der Geschichte des BLAUEN LICHTS. Und vielleicht war genau das die Absicht all ihres akribischen und beharrlichen Sammelns und Aufzeichnens, wohl auch Vernichtens – dass es noch nach ihrem Tod einen mit ihrem Namen verbundenen Schatz gibt: Objekte von Begehrlichkeiten, auf die sich nun das gemeinsame oder konkurrierende Interesse von Medienleuten und Forschenden richtet. Die Selbstdarstellerin führte noch einmal Regie. Der Name Riefenstahl, der von einem Marketingbüro der NSDAP nicht besser hätte erfunden werden können – vorn das völkisch anmutende Leni, gefolgt vom Härte signalisierenden Riefenstahl – ist mittlerweile selbst eine Marke geworden. Sie selbst profitiert nicht mehr davon, aber es hätte ihr sicher gefallen.

Riefenstahl

Regie: Andres Veiel

Produktion: Sandra Maischberger

Deutschland 2024

115‘

Zitation

Jutta Braun, Wie Hitlers Lieblingsregisseurin bis heute Begehrlichkeiten weckt. RIEFENSTAHL von Andres Veiel , in: zeitgeschichte|online, , URL: https://www.zeitgeschichte-online.de/themen/wie-hitlers-lieblingsregisseurin-bis-heute-begehrlichkeiten-weckt