„Es ist nicht wahr / daß Geschichte / gefälscht wird / Sie hat sich großenteils / wirklich / falsch / zugetragen / Ich kann das bezeugen: / Ich war dabei“ (Erich Fried, Die Engel der Geschichte)

Auch wenn es nicht genau diese Gedichtverse sind, die erklingen, als Klaus Fried und sein Bruder David am Londoner Grab ihres Vaters über Risse im Grabstein und Vergänglichkeit nachdenken, könnten sie dennoch den außergewöhnlichen Dokumentarfilm inspiriert haben. In „Die Engel der Geschichte“ verschiebt Erich Fried den Blick auf Vergangenheit und regt an, die eigene Zeitzeugenrolle ebenso wenig aus den Augen zu verlieren wie die Möglichkeit, früheres Unheil neu und anders zu erzählen, damit Zuversicht bleibt. Mit derselben Offenheit begibt sich Regisseur Klaus Fried auf Spurensuche nach dem berühmten Vater, den er kaum kannte. Der Filmtitel ist dabei Programm. Er verweist auf das Paradox eines „Angriffs auf eigene Truppen“ und spiegelt das Spannungsverhältnis von Nähe und Verletzung, Zustimmung und Ablehnung, das die Vater-Sohn-Beziehung prägte.

Erich Fried (1921–1988) gilt als einer der wichtigsten politisch engagierten Intellektuellen nach 1945, als Ikone der Friedensbewegung und spätestens seit den »Liebesgedichten« (1979) sowie dem Jahrhundertgedicht „Es ist, was es ist“ (1983) als meistgelesener deutschsprachiger Lyriker nach Bertolt Brecht. Viele seiner Werke sind bis heute Schullektüre, wurden in zahlreiche Sprachen übertragen und vielfach vertont. Doch Klaus Fried interessiert im Film vor allem die widersprüchliche, polarisierende Intellektuellenfigur, die sein Vater war: ein jüdischer Emigrant, der 1938 vor den Nationalsozialisten aus Wien floh, Antifaschist und linker Pazifist, der zugleich die israelische Politik scharf kritisierte und sogar den Dialog mit Neonazi Michael Kühnen suchte. Seine politischen Texte lösten regelmäßig Empörung aus – etwa das Gedicht „Höre, Israel“, in dem er Israel im Nahostkonflikt als Täter-Staat bezeichnete, was heftige Antisemitismus-Debatten nach sich zog. Auch seine Haltung zum RAF-Terrorismus war umstritten: Die Erschießung eines linken Aktivisten nannte er „Vorbeugemord“, wofür er zwar angezeigt, letztlich aber freigesprochen wurde. Gegner verspotteten ihn als „Mütterchen Theresa für kritische Linke“ oder warfen ihm vor, von einem vermeintlichen „Juden-Bonus“ zu profitieren.

Fried sah Poesie nicht nur als ästhetische Form, sondern als Mittel gesellschaftlicher Veränderung, das Kritik mit persönlichen Erfahrungen verbindet. Mit seinen Protestgedichten – etwa gegen den Vietnamkrieg („und Vietnam und“, 1966) – wurde er zu einer Leitfigur der jungen Nachkriegsgeneration. Gleichzeitig vertrat er, geprägt von Bibel, Humanismus und Psychoanalyse, die Überzeugung, dass Menschen immer nur für den Augenblick sind, was sie gerade sind, und jederzeit auch zur Umkehr fähig bleiben – selbst ein Rechtsextremist wie Michael Kühnen. Als dieser 1983 zunächst in die Talkshow 3 nach 9 eingeladen, dann jedoch wieder ausgeladen wurde, protestierte Fried: „Man darf nicht tun, als ob Nazis völlig andere Menschen wären.“ Seine radikal-humanistische Haltung wurzelte auch in seiner österreichischen Erfahrung, als die Ständediktatur von 1934 bis 1938 sowohl Nazis wie Sozialisten verbot und beide bisweilen in denselben Zellen landeten.

Für Sohn Klaus bleiben solche Erlebnisse seines Vaters irritierend – und werfen ihn immer wieder zu den Leitfragen zurück: „Was war das bei meinem Vater, immer und bedingungslos das Gespräch zu suchen?“ sowie „Wann wird politische Überzeugung zu Naivität?“ Für die Zuschauer schlägt der Film mit solchen Episoden direkte Bögen ins Heute, etwa zum medialen Umgang mit Rechtspopulisten und der AfD. Frieds Einwand, Ausladen sei „falsch und kleinkariert“ und zeige nur die eigene Hilflosigkeit bzw. Argumentationsschwäche, wirkt auch vierzig Jahre später erstaunlich aktuell.

FRIENDLY FIRE ist in seiner Form ein essayistisches Road Movie, in dem vielfältige Quellen zu einer vielschichtigen Familiensaga verschmelzen. Zehn Jahre lang arbeitete Klaus Fried daran, seinem Vater mit der Beharrlichkeit eines Feldforschers nachzuspüren. Als eigener Protagonist und Reiseleiter führt er durch Europa – von Wien über London bis Berlin –, spricht mit Verwandten, Freundinnen, prominenten Weggefährten und Zeitzeugen aus den kulturellen und politischen Szenen von damals sowie Archivarinnen und Historikerinnen, die Erich Frieds Werk und Nachlass kennen. Besonders im ersten Teil des Films tritt das Trauma von Emigration und Verfolgung zutage: die Flucht nach London mit der Mutter, die Verhaftung des Vaters durch die Gestapo und dessen Tod infolge grausamer Misshandlungen 1938.

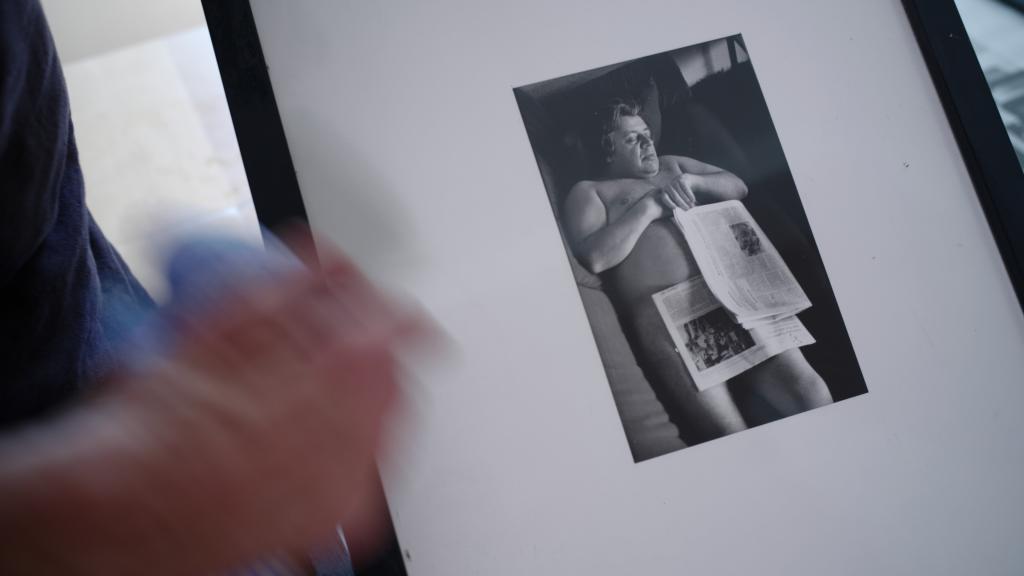

Klaus’ fünf Geschwister treten in diesem bunten Reigen als engste Vertraute auf. Ihre Erinnerungen an den Vater bilden den roten Faden und zeichnen ein privates Bild Erich Frieds. Besonders eindrücklich sind die Schilderungen des Londoner Zuhauses: Ein ständiger Strom von Besucherinnen und Besuchern – vom idealistischen Diskussionskreis im Arbeitszimmer über Terroristen in der Küche bis hin zu Kiffern im Garten –, während Mossad und britische Polizei das Haus überwachten. Und im Mittelpunkt stets der geliebte Vater: ein vielreisender, getriebener Freigeist, der an die Kraft der Liebe glaubte, als Papa jedoch nur wenig Zeit für seine sechs Kinder fand.

Der Film verbindet zeitgenössisches Archivmaterial mit aktuellen Aufnahmen und historischen Mitschnitten von Frieds eigenen Rezitationen. Große Ereignisse wie der „Anschluss“ Österreichs 1938, die Judenverfolgung im Nationalsozialismus, die Studentenbewegung der 1960er Jahre oder das Münchner Olympia-Attentat werden durch Archivbilder und Zeitzeugenberichte eingeflochten. Besonders markant sind Gespräche mit RAF-Mitgründerin Astrid Proll und Mitschnitte von Begegnungen mit DDR-Aktivistinnen sowie Weggefährten aus der NS-Zeit. Gedichtvorträge von „Vexierbild“ oder „Verstandesaufnahme“ fügen sich kunstvoll ein und verleihen der Gesamtkomposition eine poetische Dimension. Visuell setzt das Regieteam auf Handkamera und ungewöhnliche Perspektiven, wodurch die Geschichte lebendig und nahbar wirkt. Co-Regisseurin und Editorin Julia Albrecht gestaltet die Montage auf bemerkenswerte Weise zugleich dynamisch-treibend wie nachdenklich-ruhig.

Über das persönliche Vaterporträt hinaus haben Klaus Fried und Julia Albrecht ein aufwühlendes Panorama des 20. Jahrhunderts geschaffen, das große Etappen der deutschen Geschichte wie auch moralische Grauzonen linkshumanistischen Handelns durchleuchtet. Ein aufwendig recherchierter Geschichtsfilm, der nicht nur lebhafte Diskussionen anstößt, sondern uns auch mit Frieds hartnäckigem Hoffnungsglauben konfrontiert – denn wie heißt es am Ende von „Die Engel der Geschichte“: „Wir dürfen uns nie / und nimmer / entmutigen lassen / vom schlechten / Wirklichen“.

Friendly Fire

Regie: Klaus Fried und Julia Albrecht

Deutschland/Österreich 2025

109‘

Zitation

Peter Ulrich Weiß, Wer war Erich Fried? . Das dokumentarische Filmporträt FRIENDLY FIRE von Klaus Fried und Julia Albrecht , in: zeitgeschichte|online, , URL: https://www.zeitgeschichte-online.de/themen/wer-war-erich-fried