Fehlermeldung

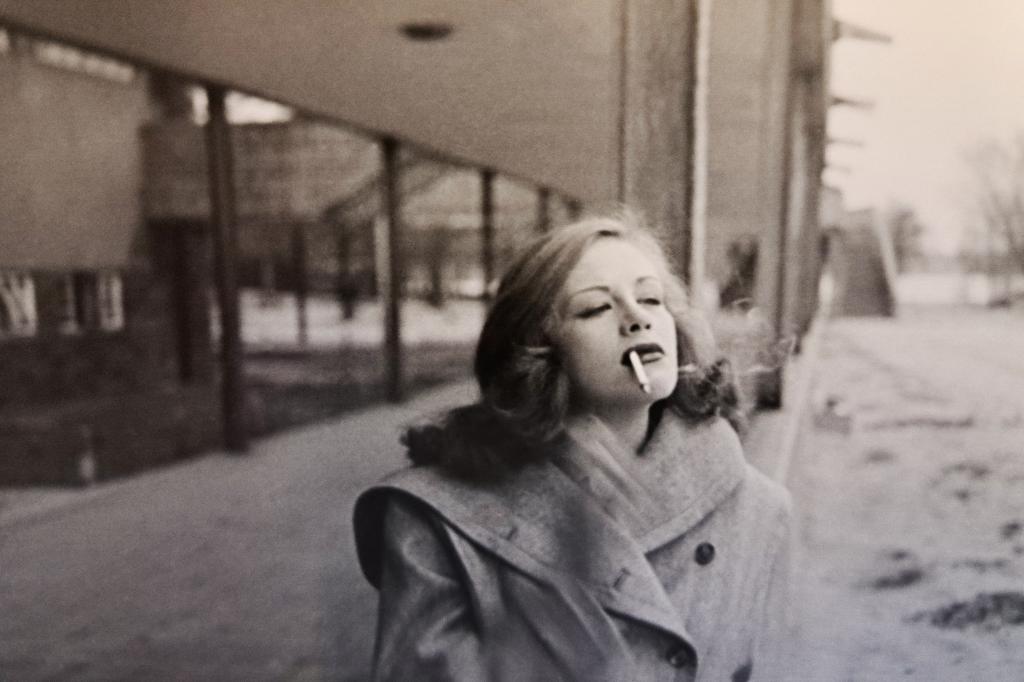

Could not retrieve the oEmbed resource.Der Dokumentarfilm ICH WILL ALLES. HILDEGARD KNEF von Luzia Schmid erzählt das Leben der Schauspielerin, Sängerin und Schriftstellerin Hildegard Knef und basiert fast ausschließlich auf Archivmaterial aus sechs Jahrzehnten: Filmausschnitte, Interviews, Behind-the-scenes Material, Konzert- und TV-Auftritte sowie private Aufnahmen. Knef selbst kommt durch ihre Texte und Interviews zu Wort, gesprochen von Nina Kunzendorf. Der Film zeigt ihren Aufstieg mit dem Trümmerfilm „Die Mörder sind unter uns“ und den Skandal um „Die Sünderin“, beleuchtet ihre internationale Karriere in Hollywood, am Broadway und als Chanson-Sängerin mit eigenen Texten. Zugleich thematisiert er Rückschläge, persönliche Krisen und ihre beständige Fähigkeit zur öffentlichen Selbstinszenierung. Ihre Offenheit, über Alter, Krankheit, Ruhm und Niederlagen zu sprechen und zu schreiben, wird als revolutionär für ihre Zeit herausgestellt. Es entsteht ein vielschichtiges Porträt – (Auto)Biografie, Hommage und Zeitgeschichte zugleich.

Gerade der letzte Aspekt war mit entscheidend dafür, den Film für das Moving History Festival zu nominieren. Mit der Mischung aus Biopic und Zeitreise liegt hier ein in Form, Materialwahl und Perspektive eminent zeitgeschichtlicher Film vor.

Hildegard Knef war in Vielem ihrer Zeit voraus, aber auch zeitlebens Spiegel gesellschaftlicher Befindlichkeiten. Mit ihrer Rolle im ersten deutschen Nachkriegsfilm „Die Mörder sind unter uns“ von Wolfgang Staudte wurde sie zum ersten deutschen Filmstar nach dem Krieg und somit im Alter von erst 20 Jahren Teil der deutschen Öffentlichkeit.

ICH WILL ALLES verdeutlicht, dass vor allem zwei von Knefs Filmen eine tiefgehende zeitgeschichtliche und gesellschaftliche Bedeutung im Nachkriegsdeutschland hatten: „Die Mörder sind unter uns“ war die erste unmittelbare Aufarbeitung der Verbrechen der NS-Zeit, der Skandal um „Die Sünderin“ mit kirchlichen Boykottaufrufen, politischer Moralisierung, aber auch millionenfachem Kinobesuch gab seismografisch Einblick in frühe bundesrepublikanische Verhältnisse.

Der Dokumentarfilm folgt konsequent den Erzählungen von Hildegard Knef und ihrem Selbstbildnis als öffentlicher Frau und ordnet die historische Genauigkeit ihrer persönlichen Perspektive unter. Dennoch spiegelt sich in Knefs ersten beiden wichtigen Männerbeziehungen gleichsam die deutsche Historie jener Jahre: Ihr erster Ehemann war Kurt Hirsch, ein jüdischer Emigrant, der mit der US-Armee zurückkam („Er war der erste Jude, den ich kennenlernte“); er folgte auf den hochrangigen NS-Filmfunktionär Ewald von Demandowsky, Produktionschef der Tobis, ihren Geliebten bei Kriegsende. Der Film hinterfragt nicht – muss das auch nicht – Knefs Schilderungen der Ereignisse der letzten Kriegswochen in und um Berlin, ihre angebliche Teilnahme am Volkssturm und das Verschwinden von Demandowskys, die sie erstmals in ihrem Weltbestseller „Der geschenkte Gaul“ veröffentlichte. Auch wenn inzwischen bekannt ist – auch nach Aussagen ihrer Ehemänner –, dass diese anders verlaufen sind.

ICH WILL ALLES verzichtet auf die in konventionellen Künstlerbiografien und Dokumentationen üblichen „Wegbegleiter“. Zu Wort kommen nur zwei Familienmitglieder, Knefs Tochter Christina Palastanga und ihr letzter Ehemann Paul von Schell. Persönliche Erinnerungen und Empfindungen verdichten sich so (zum Beispiel in Schilderungen, wie Tochter Christina als Kind unter der Fixierung der Mutter auf ihre Karriere litt), schaffen eine intime Note und setzen kritische Kontrapunkte zur Selbstinszenierung von Hildegard Knef.

Dadurch, dass der Film „Talking Heads“ weitgehend ausspart und sich auf wenige aktuelle Interviews beschränkt, schafft er Raum für eine prägnante mediengeschichtliche Ebene. Einen Schwerpunkt bilden dabei Ausschnitte aus TV-Interviews und Talkshows, in denen Knef wortgewandt, ja mit fast literarischer Qualität auf die häufig selbstgefälligen und übergriffigen Fragen der durchweg männlichen Moderatoren antwortet. Die Talkshow-Kultur der 60er, 70er und 80er Jahre wird am Beispiel von Hildegard Knefs Auftritten höchst aufschlussreich beleuchtet.

Indem gezeigt wird, wie sie sich gegen männlich kodierte Deutungen der Befrager behauptet, wird Luzias Schmids Film zur Diskursgeschichte, zu einem Frage- und Antwortspiel zu Geschlechterbildern, Männerdomänen, medialen Entblößungen. Das lässt ihn, über die zeitgeschichtliche Dimension hinaus, sehr aktuell wirken, wie einen Kommentar zu heutigen Debatten über Rollenbilder, den Kult um „Authentizität“ und die Ökonomie des Star-Seins.

Überhaupt fällt in ICH WILL ALLES auf, dass es in der Abfolge von Pendelbewegungen zwischen Erfolg, Absturz und Neuerfindung um mehr geht, als das persönliche Schicksal der Knef: Es entsteht auch eine Projektionsfläche, in der man die Geschichte der Bundesrepublik in ihren Ambivalenzen lesen kann.

Dazu passt, dass Hildegard Knef auch als „musikalische Chronistin der Bundesrepublik“ bezeichnet wurde. Entsprechend interessiert sich der an der Kinokasse außergewöhnlich erfolgreiche Dokumentarfilm weniger für Filmgeschichte und die Rollen von Hildegard Knef als Schauspielerin ab Ende der 1950er Jahre, sondern mehr für ihre musikalische Karriere. Das zeigen auch die vierzehn im Film vorkommenden Lieder, die Musikgeschichte geschrieben haben. Texte, die von Sehnsucht, Suche nach Identität, Verlust, Ängsten, Hoffnungen und Selbstbehauptung handeln: „Von nun an ging‘s bergab“, „So oder so ist das Leben“, Das Glück kennt nur Minuten“ oder „Für mich soll‘s rote Rosen regnen“ – eine musikalische Zeitreise, die ein Spannungsfeld aus individuellen Emotionen und gesellschaftlichen Stimmungen widerspiegelt und auch heute noch jenseits von Nostalgie einen Nerv beim Publikum trifft.

Ich will alles. Hildegard Knef

Regie und Drehbuch: Luzia Schmid

Deutschland 2025

98‘

Zitation

Felix Moeller , Die öffentliche Frau. ICH WILL ALLES. HILDEGARD KNEF von Luzia Schmid , in: zeitgeschichte|online, , URL: https://www.zeitgeschichte-online.de/themen/die-oeffentliche-frau